SPIK - Sozialpolitik informativ & kurz

Newsletter Abteilung Sozialpolitik und Gesundheit 30.4.2025

Lesedauer: 16 Minuten

Inhaltsübersicht

- Deutschland und Österreich: Gleiche Probleme, ähnliche Rezepte

- Erwerbsintegration von Geflüchteten dauert etwas länger, aber gelingt

- Auch in der Rezession: Weit mehr Lehrstellen als Suchende

- Hohe Erwerbsquote von begünstigt behinderten

- Warum die Rekordlohnquote kein Grund zur Freude ist

- Rekordteilnahme an der 60. Zeller Tagung

- Bis 22.5. für das Führungskräfteprogramm Zukunft.Frauen bewerben

- Masterprogramm „Arbeitsrecht (LL.M.)“

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in Deutschland ging die Regierungsbildung schneller als in Österreich, auch weil nur eine Koalition in Frage kam. Schon zwei Monate nach der Wahl stehen Regierung und Programm. Der deutsche Koalitionsvertrag enthält viele Parallelen zum österreichischen Programm, kein Wunder, sind die Probleme doch ähnlich – Wachstumsschwäche, Einbrüche in der Industrie, demografischer Gegenwind, etc.

Lehrstellenüberhang in sieben von neun Bundesländern, und die Zahl der Lehranfänger geht weiter zurück. Warum ist das so und wie kann man gegensteuern?

Eine Studie von Synthesis und ÖIF zeigt, dass Männer mit Fluchthintergrund mit der Zeit gut in den Arbeitsmarkt integriert werden, Frauen weniger.

Erstmals fundierte Zahlen zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung mit zum Teil überraschenden Ergebnissen.

Warum die Rekordlohnquote kein Grund zur Freude ist.

Rekordteilnahme an der 60. Zeller Tagung, eine Nachlese.

Der nächste Durchgang des Führungskräftelehrgangs Zukunft.Frauen startet.

Ebenso startet das Masterprogramm „Arbeitsrecht (LL.M.) der Universität Wien.

Alles Gute!

Rolf Gleißner

Deutschland und Österreich: Gleiche Probleme, ähnliche Rezepte

In Deutschland ging die Regierungsbildung schneller als in Österreich, auch weil nur eine Koalition in Frage kam. Schon zwei Monate nach der Wahl stehen Regierung und Programm. Letzteres enthält viele Parallelen zum österreichischen Programm, kein Wunder, sind die Probleme doch sehr ähnlich.

Österreich und Deutschland haben seit jeher viel gemeinsam (auch wenn uns nach einem Zitat „die gemeinsame Sprache trennt“). Aktuell mehr Schlechtes als Gutes: Beide sind EU-Schlusslichter beim Wirtschaftswachstum, die Industrie droht abzuwandern, Unternehmen stöhnen unter Bürokratie, Abgabenlast und Arbeitskosten, mangels Kindern steht ein „demografischer Winter“ bevor.

Auch politisch gibt es Parallelen: Mit der Koalition aus CDU/CSU und SPD ergibt sich eine ähnliche Konstellation wie in Österreich. Der deutsche Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD ist mit 146 Seiten kürzer als das österreichische Programm (211 Seiten), auch weil er weniger Detailmaßnahmen enthält und nur für vier und nicht für fünf Jahre gilt. Aber er enthält viele ähnliche Rezepte – was angesichts der fast gleichen Herausforderungen nicht verwundert.

Fördern und Fordern bei Sozialleistungen

Beide Länder verfügen über einen ausgebauten Sozialstaat, der teilweise ausgenutzt wird und Beschäftigung hemmt. Daher soll das Bürgergeld, vergleichbar mit der österreichischen Sozialhilfe, in eine Grundsicherung für Arbeitsuchende umgewandelt werden und dem Prinzip „Fördern und Fordern“ folgen. Positive Anreize sind u.a. der berufsbegleitende Spracherwerb für Zuwanderer, Hinzuverdienstmöglichkeiten zur Grundsicherung, die Umwidmung von Transferleistungen für Arbeitslose in Lohnkostenzuschüsse für ihre Arbeitgeber sowie Beratung und Leistung aus einer Hand.

Gleichzeitig wird der Druck erhöht: Bei Arbeitsverweigerung soll der Sozialtransfer ganz entzogen werden, das Vermögen wird von Anfang an angerechnet, durch eine bundesweite Bezahlkarte sollen Missbräuche wie Rücküberweisungen von Transfers vermieden werden. Ukrainer, die ab 1.4.2025 nach Deutschland einreisen, erhalten kein Bürgergeld mehr.

Das österreichische Regierungsprogramm (Zusammenfassung Sozialpolitik) sieht ebenso Einschränkungen, aber auch Zusatzleistungen für Sozialhilfebezieher – das sind überwiegend Zuwanderer – vor mit dem Ziel der rascheren (Erwerbs)Integration.

Im Arbeitsrecht ist Deutschland anders

Die SPD setzte die Kernforderung durch, dass sich der gesetzliche Mindestlohn künftig an 60% des Medians des Bruttolohns orientieren und bis 2026 dann 15 Euro pro Stunde erreichen soll. Die Tarifbindung in Deutschland soll durch eine Bundestariftreugesetz erhöht werden, das u.a. öffentliche Vergaben auf tarifgebundene Unternehmen einschränkt.

Hier zeigt sich ein großer Unterschied zu Österreich, das mit seiner Tarifbindung von 98 Prozent keinen gesetzlichen Mindestlohn braucht und wo die meisten Kollektivverträge bereits über dem aktuellen deutschen Mindestlohn von 12,82 Euro liegen.

In der Arbeitszeit strebt die deutsche Regierung nur noch eine Wochenobergrenze an, die tägliche Höchstarbeitszeit von 10 Stunden soll gestrichen werden. Österreich hat diese bereits 2018 von 10 auf 12 Stunden angehoben. Die Arbeitszeiten – Beginn und Ende – sollen unbürokratisch erfasst werden, derzeit gilt das nur für Überstunden.

Online-Sitzungen und Online-Wahlen sollen für Betriebsräte ermöglicht werden.

Arbeitskräfte mobilisieren

Aufgrund von 50 Jahren Geburtenflaute und dem Pensionsantritt der Babyboomer fehlen in beiden Ländern immer mehr Arbeitskräfte. Der deutsche Koalitionsvertrag setzt hier wie auch das österreichische Programm Akzente für mehr Arbeitszeit, für qualifizierte Zuwanderung und für Arbeiten im Alter.

Wie in Österreich arbeitet jede/r dritte Deutsche und jede zweite Frau in Teilzeit, Tendenz steigend. Dem Arbeitskräftemangel soll durch Anreize für mehr Vollzeit begegnet werden: Überstundenzuschläge sollen steuerfrei gestellt werden. Das gilt auch in Ö, wenn auch unter Budgetvorbehalt. Steuerfrei sollen auch Prämien sein, die der Arbeitgeber für die Aufstockung der Arbeitszeit zahlt.

Weiters will die deutsche Regierung die bestehende Fachkräftestrategie durch eine digitale Agentur für Fachkräfteeinwanderung weiterentwickeln, die Ansprechpartnerin für Fachkräfte sein und Prozesse wie die Anerkennung von Qualifikationen beschleunigen soll. Wie in Österreich soll der Familiennachzug eingeschränkt werden. Zudem soll das so genannte Westbalkankontingent auf jährlich 25.000 Personen halbiert werden. Diese haben mit Arbeitsvertrag Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Ö will ein eigenes Saisonkontingent für den Westbalkan schaffen, ein generelles Kontingent wie in Deutschland aber nur prüfen.

Pensionen: D weiter als Ö

Ab 2031 gilt in Deutschland ein gesetzliches Pensionsalter von 67 Jahren für beide Geschlechter. Dennoch sind die Pensionen weit niedriger als in Ö mit seiner Formel „65 Jahre – 45 Beitragsjahre – 80 Prozent“. Die deutsche Regierung will hier mit Budgetzuschüssen ein Rentenniveau in Höhe von 48 Prozent (!) der Erwerbseinkommen garantieren. Gleichzeitig soll eine staatliche dritte Säule für jedes Kind eingerichtet werden: 10 Euro pro Monat auf ein Depot, das mit dem Regelpensionsalter ausbezahlt werden soll.

Wie bei uns soll Arbeiten neben der Pension belohnt werden. Ein Zuverdienst von monatlich bis zu 2.000 Euro neben der Alterspension soll steuerfrei gestellt werden. Das österreichische Programm sieht eine Flat Tax von 25 Prozent für den Zuverdienst neben der Alterspension vor.

Der Grundsatz Prävention vor Reha vor Rente soll gestärkt werden. So soll der Ü45-Check, das ist ein Gesundheitscheck inkl. Empfehlungen bez. Prävention und Rehabilitation, flächendeckend angeboten werden. Auch das ö Regierungsprogramm sieht hier Maßnahmen, etwa die Stärkung des AMS, vor.

Künftig sollen alle Selbständigen in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden. In Ö sind sie das seit 1998.

Demografie belastet Gesundheitssystem und Krankenversicherung

In Deutschland wie in Ö setzt die Demografie die gesetzliche Krankenversicherung und die Pflegeversicherung finanziell unter Druck. Daher steigen in Deutschland die Beitragssätze. Eine Kommission mit Experten und Sozialpartnern soll Maßnahmen zur Stabilisierung der Beiträge erarbeiten. Ebenso soll eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eine Pflegereform erarbeiten.

Auch in Ö sind viele Maßnahmen zur Beseitigung des Defizits der ÖGK vorgesehen. Die Lohnnebenkosten, die in Ö höher als in D sind, sollen aber nicht steigen, sondern ab 2027 sinken.

Wie in Ö sollen die Wartezeiten in der ambulanten Versorgung verringert werden u.a. durch eine bessere Patientensteuerung. Die telefonische bzw. Online-Krankschreibung, die in D für die steigenden Krankenstände mitverantwortlich gemacht wird, soll eingeschränkt werden.

Weitere sozialpolitische Maßnahmen im Koalitionsvertrag sind u.a. die Stärkung der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung, die Prävention vor psychischen Erkrankungen, die Umsetzung eines Europäischen Sozialversicherungsausweises sowie der eDeclaration sowie die Bekämpfung von Schwarzarbeit. Für selbständige Mütter soll ein Mutterschutz eingeführt werden. (Deutschland kennt kein Wochengeld für Selbständige.)

Fazit: Seit jeher haben Deutschland und Österreich vieles gemeinsam. Das gilt auch für die aktuellen wirtschaftlichen Probleme, die demografische Lage und die politischen Herausforderungen. Die Regierungsprogramme weisen daher zahlreiche Parallelen auf. Abzuwarten bleibt, wie konsequent die Vielzahl an Vorhaben umgesetzt wird.

Erwerbsintegration von Geflüchteten dauert etwas länger, aber gelingt

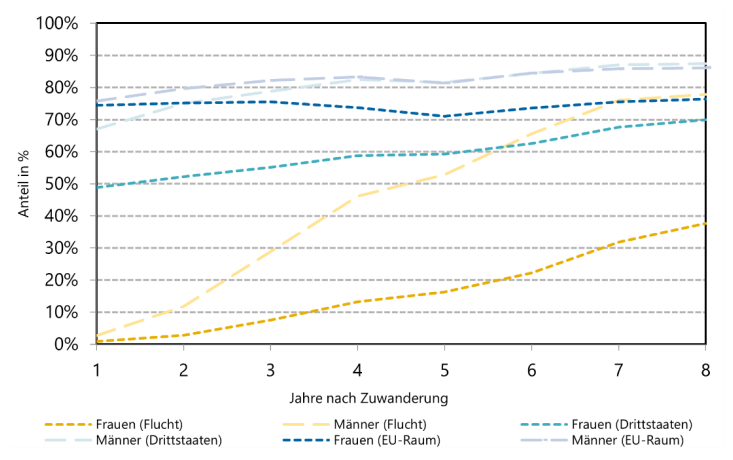

Beschäftigungsquote der im Jahr 2015 Zugewanderten, jeweils x Jahre nach der Zuwanderung.

Synthesis Forschung und ÖIF beleuchten in einer aktuellen Studie mit Migrations- und Bevölkerungsforscher Univ.-Prof. Rainer Münz die Erwerbsintegration von Zuwanderern im Zeitverlauf. Die Grafik zeigt, dass Personen mit Fluchthintergrund mit der Zeit stark aufholen. Die Integrationsbemühungen lohnen sich. Nach acht Jahren haben geflüchtete Männer eine Erwerbsbeteiligung von fast 80%.

Hingegen ist bei Frauen mit Fluchthintergrund noch Luft nach oben. Das Aufbrechen traditioneller Rollenbilder erfordert stärkere Anstrengungen, damit die Erwerbsbeteiligung besser gelingt. Dass Sozialhilfe beziehende Frauen pro Kind drei Jahre dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen müssen, ist sicherlich zu lange, wenn wie in Wien ausreichende Kinderbetreuung zur Verfügung steht.

Auch in der Rezession: Weit mehr Lehrstellen als Suchende

Die Zahl der Lehranfänger geht zurück, obwohl schon jetzt ein Mangel an Lehrabsolventen besteht, der durch Demografie und Klimawende noch zunehmen wird. Die Weichen sind jetzt richtig zu stellen.

Auf der Liste der Mangelberufe dominieren Lehrberufe, daran ändert auch die Rezession nichts. Durch die Klimawende wird die Nachfrage nach Arbeitskräften mit Lehrabschluss steigen, durch die Demografie das Angebot zurückgehen. Konkret wird laut WIFO der Anteil der Personen mit Lehrabschluss bis 2040, verteilt auf alle Altersgruppen, massiv von 37% auf 31% schrumpfen, das bedeutet einen Rückgang um 250.000 Personen.

Obwohl die Zahl der 15Jährigen aufgrund der Fluchtbewegungen sogar leicht ansteigen wird, prognostiziert Synthesis für das Lehrjahr 2025/26 einen neuerlichen Rückgang der Ersteintritte in die Lehre. Die positive Entwicklung bis 2019 und ab 2021 ist gestoppt.

Für diesen Rückgang bei den Lehranfängern gibt es mehrere Gründe: Zunächst sind die Betriebe im dritten Rezessionsjahr verständlicherweise vorsichtiger in der Personalaufnahme. Entscheidend ist aber das begrenzte Angebot: Einerseits sind die Jahrgänge, die jetzt im typischen Lehrlingsalter sind, geburtenschwach. Andererseits entscheiden sich Jugendliche häufiger als früher für eine Schulausbildung anstelle einer Lehre. Stark wirkt auch der regionale Mismatch am Lehrstellenmarkt. Selbst in der Rezession verzeichnen sieben von neun Bundesländer einen Lehrstellenüberhang. Betriebe sind somit meist bereit zur Ausbildung, finden aber oft keine Lehranfänger und können daher nicht ausbilden. Das gilt vor allem für KMU, deren Anteil unter den Ausbildungsbetrieben sinkt.

Berücksichtigt man die sofort UND die nicht sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden und offenen Lehrstellen gibt es aktuell einen Lehrstellenüberhang von 6.848 offenen Lehrstellen (Stand Ende März 2025). Im Burgenland halten sich Angebot und Nachfrage die Waage. In Wien rechnet Synthesis für 2025/26 mit 3.200 mehr Lehrstellensuchenden als offenen Lehrstellen. Hier treibt die Flucht vieler junger Männer die Zahl der Lehrstellensuchenden in die Höhe.

Wie kann man der Kluft zwischen Ost und West begegnen?

Eine Vermittlung von – oft minderjährigen - Lehrstellensuchenden in ein anderes Bundesland ist meist schwierig. Viel wäre schon gewonnen, wenn die Geflüchteten/Migranten in den Bundesländern mit vielen offenen Lehrstellen blieben und nicht spätestens mit dem Asylbescheid nach Wien ziehen würden.

Dies könnte die Integrationsvorlehre bewirken, die die Schweiz seit 2018 mit Erfolg praktiziert: Dabei werden den Teilnehmern vor Eintritt in die betriebliche Lehre neben schulischen Grundkompetenzen erste berufsbezogene Grundfertigkeiten und berufsspezifische Sprachkenntnisse vermittelt. Gleichzeitig sind die Teilnehmer bereits drei Tage pro Woche in einem Betrieb, was den Spracherwerb erleichtert, und sie erhalten eine finanzielle Entschädigung. Nach der Integrationsvorlehre gelingt sehr oft der Übertritt in eine betriebliche Lehre, weshalb das Programm auf Personen außerhalb des Asylbereichs ausgeweitet wurde. Das WIFO bewertet dieses Programm sehr positiv.

Fazit

Das Regierungsprogramm nennt nicht nur die duale Ausbildung eine wesentliche Säule der österreichischen Fachkräftestrategie, sondern sieht auch deren ausreichende Finanzierung vor. Aufgrund der gestiegenen Lehrlingseinkommen und Internatskosten reicht das vorhandene Budget aber nicht aus.

Die Betriebe leisten zunehmend Aufgaben etwa in der Integration, die sie nicht abgegolten bekommen. Bei einer Kürzung der betrieblichen Lehrstellenförderung besteht die Gefahr, dass die Zahl der Lehrstellen noch weiter zurückgeht und die Kosten der öffentlichen Hand durch teurere Alternativausbildungen steigen. Berücksichtigt man die Lohnsteuer- und Sozialversicherungseinnahmen des Staates aus der Lehre, kostet ein Platz in der Schule das Dreifache, ein Platz in einer überbetrieblichen Ausbildungseinrichtung sogar das Sechsfache der Lehrstellenförderung. Daher ist die betriebliche Lehrstellenförderung dringend aufzustocken.

Zudem sollte, wie vom WIFO empfohlen, die Schweizer Integrationslehre ausprobiert werden, um dem Lehrlingsmangel außerhalb Wiens zu begegnen.

Hohe Erwerbsquote von begünstigt behinderten Personen

Das Ziel, Menschen mit Behinderung zu unterstützen und in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wurde bisher auch durch mangelnde Daten erschwert. Erstmals ermittelte die Statistik Austria nun deren Bildungs- und Erwerbsstand mit zT überraschenden Ergebnissen.

In Österreich leben rund 760.000 Menschen mit „registrierter Behinderung“. Diese Gruppe umfasst Personen, die Pflegegeld beziehen, einen Behindertenpass besitzen, den Status „begünstigt behindert“ haben oder einen amtlich festgestellten Grad der Behinderung von weniger als 50% aufweisen. Im Bericht Menschen mit Behinderungen in Österreich III beleuchtet Statistik Austria im Auftrag des Sozialministeriums die Erwerbstätigkeit und Arbeitsmarktintegration dieser Menschen.

Menschen mit Behinderung haben schlechtere Bildungschancen. 38,9% haben maximal einen Pflichtschulabschluss, während dieser Anteil in der Gesamtbevölkerung nur 23,9% beträgt. Frauen mit Behinderung verzeichnen häufiger einen niedrigen Bildungsabschluss.

Ende 2022 waren 14,9% der Menschen mit „registrierter Behinderung“ erwerbstätig, während 69,9% Pensionsbezüge erhielten. Der Anteil der Erwerbstätigen ist im Vergleich zur Gesamtbevölkerung (48,5%) deutlich geringer. Männer mit „registrierter Behinderung“ sind häufiger erwerbstätig (18,4%) als Frauen (12,1%). Die Erwerbsquote unter den rund 120.000 begünstigt behinderten Personen (also Minderung der Erwerbstätigkeit von mindestens 50%) liegt hingegen bei 58%. Allerdings sind diese fast alle im Haupterwerbsalter zwischen 15 und 65 Jahre.

58% Erwerbsquote bei begünstigt behinderten Personen

Von 89.806 unselbstständig erwerbstätigen Personen mit „registrierter Behinderung“ arbeiteten 64,8% in Vollzeit und 33,3% in Teilzeit. Teilzeitarbeit ist besonders unter Frauen verbreitet: 53,3 % der erwerbstätigen Frauen arbeiteten in Teilzeit, aber nur 16,9% der Männer.

37,3% der Erwerbspersonen mit „registrierter Behinderung“ sind Angestellte, 25,6% Arbeiter und 8,2 % Selbstständige. Der Anteil der Arbeitslosen liegt bei 14,6%.

Die Erwerbsbeteiligung variiert stark zwischen den Bundesländern: In Tirol (17,5%) und Vorarlberg (16,9%) ist der Anteil der Erwerbstätigen am höchsten, während er im Burgenland (13,1%) und in Wien (12,4%) am niedrigsten ist. Die meisten Pensionsbezieher gibt es im Burgenland (73,8%), die wenigsten in Tirol (67,6%).

Inklusion ist nicht nur im Interesse der Menschen mit Behinderung, sondern angesichts des zunehmenden Arbeitskräftemangels im Interesse der Unternehmen und der gesamten Gesellschaft. Denn Wohlstand und die Finanzierung des Sozialstaats hängen von hoher Beschäftigung ab.

Unternehmen sollten das NEBA Betriebsservice nützen, das ein maßgeschneidertes Beratungs- und Serviceangebot zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung bietet. Die Webseite https://betriebsservice.info/inklusion-gelebt/good-practice zeigt, wie Inklusion auf verschiedensten Arbeitsplätzen und mit verschiedensten Behinderungen gelingen kann.

Fazit: Die Zahlen von Statistik Austria zeigen die Nachteile von Menschen mit Behinderung in punkto Bildung und Arbeitsmarkt, aber auch eine hohe Erwerbsquote von begünstigt Behinderten. Die Unterschiede zwischen Geschlechtern, Gruppen und Bundesländern zeigen aber auch das Potenzial, das noch gehoben werden kann. Daher sieht das Regierungsprogramm u.a. die forcierte Integration von Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt sowie die Prüfung einer Teilerwerbstätigkeit vor. Aber auch im Bildungssystem ist anzusetzen.

von Mag. Pia-Maria Rosner-Scheibengraf

Warum die Rekordlohnquote kein Grund zur Freude ist

Wie im letzten SPIK erwähnt, ist die Lohnquote der Arbeitnehmeranteil am Wohlstand zuletzt explodiert. Auf den ersten Blick erfreulich, auf den zweiten nicht. Denn dieses Ungleichgewicht trifft nicht nur Selbständige und Unternehmen hart, sondern lähmt die ganze Wirtschaft.

https://www.diepresse.com/19632418/rekordlohnquote-ist-kein-grund-zur-freude

Rekordteilnahme an der 60. Zeller Tagung

Mit 570 Teilnehmern verzeichnete die 60. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht in Zell am See einen neuen Rekord.

Die Tagung startete am 9. April mit dem Nachwuchsforum mit Vorträgen von Proj.-Ass.in Hannah Lutz (Universität Wien; Virtuelle Arbeitnehmer:innen: Rechtsfragen grenzüberschreitender virtueller Arbeit), Univ.-Ass.in Leonie Obermeyr (Universität Salzburg; Medizinische Rehabilitation und Ökonomiegebot) und Univ.-Ass.in Sarah Rath (Wirtschaftsuniversität Wien; Recht auf Beschäftigung im eSport?).

Den ersten Hauptvortrag am Donnerstag bestritt Univ.-Prof. Elias Felten (Universität Salzburg) zum Thema „Gestaltungsmacht der Kollektivvertragsparteien“. Anstoß für die Untersuchung lieferte dabei die rezente Rechtsprechung der deutschen Höchstgerichte, deren Übertragbarkeit auf die österreichische Rechtslage Felten auf den Prüfstand stellte. Die Auffassung, die Gestaltungsmacht der Kollektivvertragsparteien in Österreich sei – anders als in Deutschland - keine verfassungsunmittelbare, sondern lediglich eine vom Gesetzgeber abgeleitete, gilt es nach Felten heute zu hinterfragen. Er sieht in Art 11 EMRK und Art 120a B-VG Anhaltspunkte dafür, dass auch in Österreich die Normsetzungskompetenz der Kollektivvertragsparteien auf einer eigenen, verfassungsunmittelbaren Normsetzungskompetenz fußt, weswegen die deutsche Rechtsprechung im Ergebnis auch für Österreich von Relevanz sei.

Im zweiten Vortrag beschäftigte sich Hon.-Prof. Christoph Wolf (Universität Wien) mit der Aus- und Fortbildung im Arbeitsverhältnis. Er argumentierte zunächst dafür, dass Bildungsmaßnahmen einen allgemeinen Bestandteil der arbeitsrechtlichen Pflichten darstellen könnten und dementsprechend auch ein eingeschränktes Recht auf Bildung bestehe. Im Anschluss untersuchte er Art 13 RL 2019/1152 und dessen Umsetzung in § 11b AVRAG näher, bevor er sich abschließend mit dem Verhältnis von § 11b und § 2d AVRAG auseinandersetzte. Er kam zu dem Ergebnis, dass § 2d AVRAG noch über einen Anwendungsbereich für jene Bildungsmaßnahmen verfüge, die keine Voraussetzung für die Ausübung der aktuellen Tätigkeit sind. Für diese könne noch eine Rückersatzverpflichtung vereinbart werden.

Den Tag beendete Univ.-Ass.in Birgit Schrattbauer (Universität Salzburg) mit ihrem Vortrag zur Arbeitskräfteüberlassung im Spannungsfeld zwischen Unionsrecht und nationalem Arbeitsrecht. Schrattbauer ging insgesamt auf drei Spannungsfelder ein – nämlich das Verhältnis zwischen § 4 Abs 2 AÜG und der Entsende-RL, das Verhältnis zwischen Art 5 Leiharbeits-RL und § 10 AÜG und die Indifferenz des AÜG mit Blick auf Dauerüberlassungen. Im ersten Spannungsfeld verortete Schrattbauer im Ergebnis weder eine Unionsrechtswidrigkeit noch eine Inländerdiskriminierung. Mit Blick auf die anderen beiden Spannungsfelder stehe die österreichische Rechtslage hingegen nicht in Einklang mit dem Unionsrecht.

Das Seminar von Univ.-Ass.in Christina Schnittler (Universität Wien) war dem Gleichbehandlungsrecht gewidmet.

Am Freitag startete Univ.-Prof.in Michaela Windisch-Graetz (Universität Wien) mit ihrem Vortrag zum Thema „Heilmittel: Versorgungsanspruch und Ökonomiegebot“. Den Fokus legte Windisch-Graetz auf hochpreisige innovative Arzneimittel und ging in der Folge auf deren Preisfestlegung ein. Im Zentrum der Ausführungen standen dabei zunächst die sogenannten Preismodelle und deren (unionsrechtliche) Problematiken, speziell im Hinblick auf Parallelimporteure. Im Anschluss widmete sich Windisch-Graetz noch den MedGeF-Vereinbarungen und kam zu dem Ergebnis, dass diese mit Blick auf nicht erstattungsfähige Arzneimittel zulässig seien, sofern mit den Ländern zuvor eine Ausnahme vereinbart wurde.

Abschließend ging Univ.-Prof. Gert-Peter Reissner (Universität Graz) dem Thema „Atypische Beschäftigung und Sozialversicherungsrecht – dargestellt am Beispiel des Sports“ nach. Im Zentrum des Vortrages standen die Skispringer-Entscheidung (Ro 2019/08/0003) und die Motocross-Entscheidung (Ra 2018/08/0028) des VwGH. Reissner analysierte die beiden Urteile, um daraus Optimierungsvorschläge für die Leitsätze abzuleiten. Er betonte zunächst die Einhaltung der aus § 4 Abs 6 ASVG abgeleiteten Prüfungsreihenfolge und die Bedeutung arbeits- und zivilrechtlicher Rechtsfiguren bei der Auslegung. Unter „persönlicher Abhängigkeit“ sei sodann die „Einordnung in ein fremdes unternehmerisches Konzept“ zu verstehen. Das Erfordernis der persönlichen Arbeitspflicht soll dabei umgedreht werden. Zudem kommt es laut Reissner bei der Prüfung im Ergebnis nicht auf einen Betrieb iSd ArbVG an, wohl aber auf eine wirtschaftliche Abhängigkeit, etwa durch Betriebsmittel.

Dank gebührt den Sponsoren der Tagung, darunter dem Manz-Verlag, dem ÖGB-Verlag, dem Verlag LexisNexis, dem Verlag Österreich und dem Linde Verlag. Die nächste Zeller Tagung wird vom 8. bis zum 10. April 2026 stattfinden.

Bis 22.5. für das Führungskräfteprogramm Zukunft.Frauen bewerben

Das Führungskräfteprogramm Zukunft.Frauen unterstützt bestens qualifizierte Frauen auf dem Weg in die erste Führungsebene, in Vorstand und Aufsichtsrat. Das Erfolgsprojekt wurde 2010 nach norwegischem Vorbild ins Leben gerufen und ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus, der Wirtschaftskammer Österreich und der Industriellenvereinigung. Der 27. Durchgang startet im September 2025, die Bewerbungsfrist läuft noch bis 22. Mai 2025.

Details unter: www.zukunft-frauen.at

Masterprogramm „Arbeitsrecht (LL.M.)“

Das LL.M.-Programm an der Uni Wien bietet eine umfassende Weiterbildung im Bereich des österreichischen und europäischen Arbeitsrechts auf universitärem Niveau mit Masterabschluss und qualifiziert Sie zum Arbeitsrechtsexperten bzw. zur Expertin. Der akademische Abschluss Master of Laws (LL.M.) macht die spezialisierte Zusatzqualifikation gut sichtbar und kann dabei helfen, neue Karriereschritte zu setzen.

Das Weiterbildungsprogramm wird mit Unterstützung der Arbeiterkammer Wien (AK Wien) und der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) angeboten. Arbeitsrechtliche Fragestellungen werden aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmersicht beleuchtet. Teilnehmer profitieren von multidisziplinären Vortragenden, was einen spannenden Austausch ermöglicht.

Anmeldefrist bis 31.5., weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Impressum

Wirtschaftskammer Österreich

Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

Abteilung für Sozial- und Gesundheitspolitik

Leiter: Mag. Dr. Rolf Gleißner

Telefon: +43 (0)5 90 900 4286

sp@wko.at

https://wko.info/sp