SPIK - Sozialpolitik informativ & kurz

Newsletter Abteilung Sozialpolitik und Gesundheit 30.5.2025

Lesedauer: 9 Minuten

Inhaltsübersicht

- Die demografische Bombe tickt

- Ukrainer: Erwerbsintegration im Schneckentempo

- Arbeiten im Freien: Hitzeschutz braucht Planung

- Der Fehlzeitenreport 2025 wird am 2. Juli präsentiert

- Neues Wissen, neue Perspektiven – #WKÖgoesYouTube!

- Terminaviso ZAS-Tag am 8. Oktober 2025

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

2024 sah ein Rekordtief bei Geburten. Dennoch stieg die Bevölkerung in Österreich noch, ebenso die Lebenserwartung. Klingt unspektakulär, verschärft aber den Trend, den Fiskalratschef Badelt als „demografische Bombe“ bezeichnet. Die Demografie treibt die Kosten in die Höhe, die Regierung reagiert mit Maßnahmen auch im Pensionsbereich. Diese dürften nicht ausreichen. Umso wichtiger ist ein wirksamer Nachhaltigkeitsmechanismus.

Wichtig wäre auch eine rasche Integration von Vertriebenen. Hier gibt es kaum Fortschritte, dabei zeigt der Westen, wie es geht.

Der Mai war kühl, aber heiße Tage kommen wieder. Hitzeschutz ist nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für die Produktivität wichtig.

Am 2. Juli wird der Fehlzeitenreport präsentiert, Schwerpunkt Langzeitkrankenstände.

Ab sofort auf YouTube vier neue WKÖ-Kanäle, die Wissen und Orientierung für Wirtschaft & Unternehmertum bieten.

Alles Gute!

Rolf Gleißner

Die demografische Bombe tickt

2024 Rekordtief bei Geburten, dafür steigende Lebenserwartung. Eine Momentaufnahme, die kaum jemanden interessiert. Dahinter steckt aber ein Trend, den Fiskalratschef Badelt als „demografische Bombe“ bezeichnet.* Reichen die Gegenmaßnahmen der Regierung etwa bei Pensionen?

Laut Statistik Austria leben zum 1.1.2025 9.197.213 Menschen in Österreich, um 0,4% mehr als ein Jahr zuvor. Der Anstieg ist auf eine Nettozuwanderung von 50.000 zurückzuführen, denn gleichzeitig gab es 11.248 mehr Sterbefälle als Geburten, auch weil die Fertilität auf ein Rekordtief von 1,31 Kinder je Frau gefallen ist. Die Lebenserwartung dagegen ist bei Männern um 0,4 Jahre auf 79,8, bei Frauen um 0,1 Jahre auf 84,3 gestiegen. Das klingt zunächst unspektakulär. Doch dahinter steckt ein Trend, die „Alterung“, der sich sogar noch beschleunigt und auf den Österreich nicht vorbereitet ist.

Dass die Babyboomer in Pension gehen und immer schwächere Jahrgänge nachrücken, ist schon lange bekannt. Nun erregen langfristige Prozesse weniger Aufmerksamkeit als plötzliche Ereignisse wie Covid, Konflikte, eine Hitzeperiode oder eine Wirtschaftskrise. Zu Unrecht: Denn der Prozess der Alterung betrifft Arbeitsmarkt und Sozialsysteme stärker und ändert die Gesellschaft tiefgreifender als alles andere.

Die Demografie bringt uns in die Doppelmühle: Das Fundament für Wohlstand und Sozialsysteme, eine hohe, produktive Beschäftigung, bröckelt durch den Rückgang der Erwerbspersonen, den Rückgang der Arbeitszeit und die stagnierende Produktivität - aktuell sichtbar an der schrumpfenden Wirtschaftsleistung bei steigender Bevölkerung. Gleichzeitig steigen die Lasten auf dem Fundament, die Zahl der Pensionen und Personen mit Pflegebedarf. Heute kommt ein Pensionist auf drei Erwerbspersonen, 2042 wird ein Pensionist auf zwei Erwerbspensionen kommen.

Demografie als Kostentreiber

Nun lässt sich die Demografie kurzfristig nicht ändern – Kinder, die gestern nicht geboren wurden, fehlen heute als Arbeitskräfte –, aber sie ist vorhersehbar: So hat der Fiskalrat errechnet, dass die Demografie die Ausgaben für Pensionen, Gesundheit und Pflege von 2023 bis 2040 um 3,6 Prozent des BIP in die Höhe treibt – zusätzlich zum aktuellen Budgetdefizit von 4,7%!

Nun hat die Regierung darauf durchaus reagiert durch Maßnahmen, die das faktische Pensionsalter erhöhen und damit die Kosten dämpfen sollen: So steigt das Zugangsalter zur Korridorpension von 62 auf 63 Jahre, eine Teilpension soll einen flexiblen Pensionsantritt ermöglichen. Man rechnet daraus mit erheblichen Kostensenkungen. Ob sich diese ergeben – von 126.200 Pensionsantritten 2023 in der PVA entfielen nur rund 10.300 auf die Korridorpension –, ist höchst fraglich, zumal einzelne Maßnahmen – die neue Aliquotierung, die Aufnahme der Pflegekräfte in die Schwerarbeitspension – Mehrkosten verursachen.

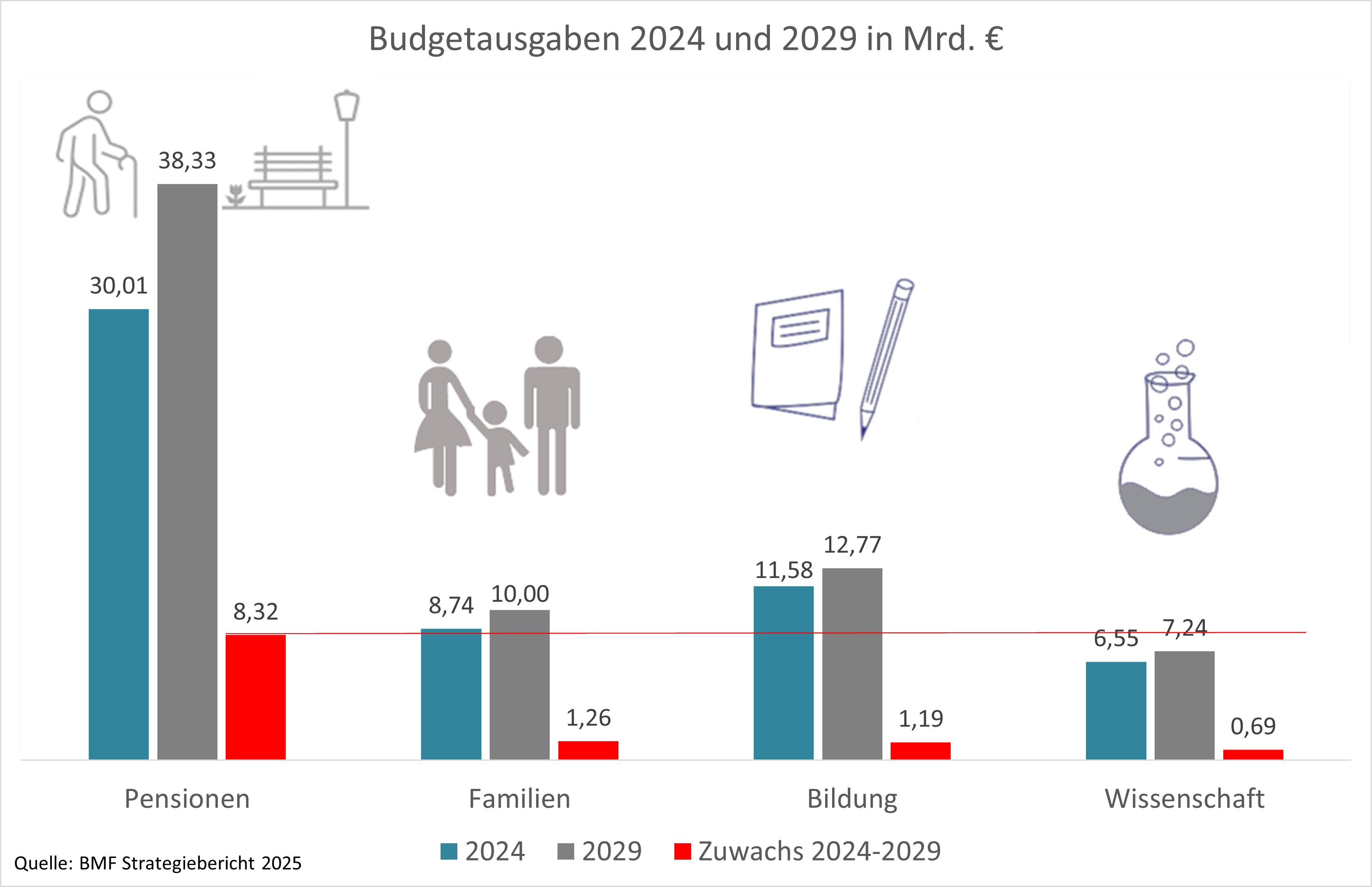

Und selbst wenn die Senkungen sich einstellen, ergibt sich das untere Bild: Gemäß dem Strategiebericht, der alle geplanten Maßnahmen berücksichtigt, wird allein der Zuwachs bei den Pensionsausgaben 2024 bis 2029 8,3 Mrd Euro ausmachen, das ist fast so viel wie das gesamte Budget für Familien oder für Bildung und deutlich mehr, als insgesamt in die Wissenschaft fließt.

Positiv ist, dass das Regierungsprogramm einen Nachhaltigkeitsmechanismus vorsieht. Ergeben sich 2030 noch höhere Ausgaben als prognostiziert, sollen Einsparungsmaßnahmen kommen, u.a. in der Korridorpension ab 2035. Abgesehen von der Korridorpension bleibt aber völlig offen, welche Maßnahmen kommen, wann und in welchem Ausmaß. Wichtig wäre hier ein wirksames Instrument für Nachhaltigkeit, wie es andere Länder haben. Steigt die Lebenserwartung, sollte sich nicht nur der Pensionsbezug, sondern auch das Erwerbsleben verlängern. Nur das ist nachhaltig!

Fazit: Die Babyboomer wechseln die Seiten, die Lebenserwartung steigt, die Geburtenrate fällt und fällt. Bei der demografischen Bombe, wie sie Fiskalratschef Badelt genannt hat, wird jetzt der Zeitzünder einige Jahre zurückgestellt. Aber sie tickt immer lauter und ist nicht entschärft.

*„Wir haben eine demografische Bombe, was das Budget betrifft… Ich finde es wirklich schlimm, dass sich die Regierung offensichtlich wieder nicht traut, das Pensionsantrittsalter langfristig anzuheben.“

Fiskalratspräsident Christoph Badelt in der ORF-Pressestunde am 16.3.2025

Siehe auch: „Österreichs Pensionssystem unter Druck – Wer zahlt in Zukunft noch ein?“ https://youtu.be/ridRIL-MwC8?si=6Hp20AcZdDPtU8aL

Ukrainer: Erwerbsintegration im Schneckentempo

Der Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert nun drei Jahre. Genug Zeit für eine gute Integration der Vertriebenen in Österreich. Dennoch sind nicht einmal halb so viele beschäftigt wie im Gesamtschnitt.

Anfang 2025 lebten rund 88.000 Ukrainer und Ukrainerinnen, auch als Vertriebene bezeichnet, im Alter zwischen 15 und 65 Jahren in Österreich (Sonderauswertung der Statistik Austria). Rund 36.800 befanden sich Anfang 2025 in der Grundversorgung, davon rund 14.000 in Wien. Ende April 2025 waren 23.380 Ukrainer unselbständig beschäftigt.

Ende Dezember 2023 betrug die österreichweite Beschäftigungsquote der Ukrainer magere 27,7%, die Erwerbsquote, die die Arbeitslosen inkludiert, 36,2%. Ein Jahr danach waren 33% beschäftigt und 46% beschäftigt oder beim AMS vorgemerkt. Die Beschäftigungsquote der Ukrainer ist somit nach drei Jahren nicht einmal halb so hoch wie im Österreichschnitt von 74,1%.

Der Westen top, der Osten Flop

Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind enorm, der Westen zeigt, wie es geht: In Tirol, Salzburg, Vorarlberg und OÖ ist jede/r zweite Vertriebene beschäftigt, in Wien, NÖ, Burgenland und Steiermark nur jede/r vierte.

Wie sind die Unterschiede bei gleicher Rechtslage zu erklären? Die einen Länder fördern und fordern, die anderen weder noch: Hilfsbedürftige haben Anspruch auf die Grundversorgung, also Quartier, Verpflegungsgeld, Taschengeld oder Mietzuschuss. Das Land OÖ verlangt von Ukrainern von Anfang an ein Bemühen um Arbeit bzw. um AMS-Maßnahmen und jedenfalls eine AMS-Vormerkung als Bedingung für die Grundversorgung.

Seit Herbst 2024 prüft auch Wien bei Neuanträgen strenger die Voraussetzungen für die Grundversorgung und verlangt eine Vormerkung beim AMS. Prompt stieg die Beschäftigungsquote von 20% im Jahr 2023 auf 27% im Jahr 2024, womit natürlich das Potenzial noch bei weitem nicht ausgeschöpft ist.

Auch der Anreiz der Bleibeperspektive hat kaum etwas gebracht: Bis April 2025 wurden nur 2.688 Rot-Weiß-Rot-Karten+ für Vertriebene erteilt, die den dauerhaften Verbleib garantieren.

Im internationalen Vergleich steht Österreich trotz großem Aufwand schlecht da: Der Erwerbsanteil wird EU-weit zwischen 30 und 40% geschätzt, in Polen, Tschechien und den Niederlanden bei 60%. Polen erkennt z.B. Ausbildungen unbürokratisch an und der „Arbeitsanreiz“ ist mangels finanzieller Unterstützung hoch. In Westeuropa ging der Spracherwerb häufig vor Arbeitsaufnahme.

Hürden und Lösungen

Die Hürden für die Erwerbsintegration sind schon lange bekannt, werden aber ignoriert oder nur halbherzig angegangen:

- Die Vertriebenen sind meist qualifiziert, ihre Ausbildungen werden aber oft nicht anerkannt, etwa für Gesundheitsberufe oder Gewerbe mit Befähigungsnachweis. Ergänzungsprüfungen zur Anerkennung scheitern an den Deutsch-Kenntnissen.

- Es gibt zu wenig Druck und Anreize, Deutsch zu lernen oder zu arbeiten. Nur OÖ hat die Pflicht zu Arbeit oder AMS-Maßnahmen.

- Es gibt keine klare Information über Grundversorgung und Zuverdienst. Daher fürchten alle – teils zu Recht, teils zu Unrecht -, bei Arbeitsaufnahme Wohnung und Grundversorgung zu verlieren.

- Sprache und Job bedingen einander: Ohne Job verbessert sich das Deutsch mangels Praxis nicht. Und ohne gutes Deutsch kein qualifizierter Job! Akademische oder Büro-Jobs erfordern Deutsch auf Matura-Niveau, also C1, eine hohe Hürde, für die die Kurse fehlen.

Aus den Hürden ergeben sich die Lösungen:

- die Pflicht zur Arbeit und zu AMS-Maßnahmen samt Kontrollen und Sanktionen

- der Druck, auch einfache Jobs anzunehmen, kombiniert mit einem flächigen Angebot an berufsbegleitenden günstigen Deutsch-Kursen. Nach deren Absolvierung gelingt der Umstieg in qualifiziertere Jobs.

- eine dauerhafte Bleibeperspektive für alle Vertriebenen

- Jobbörsen für Ukrainer

- Attraktive und transparente Zuverdienstregelungen zur Grundversorgung, kein sofortiger Verlust der Wohnung.

von Mag. Maria Kaun

Arbeiten im Freien: Hitzeschutz braucht Planung

Am 4. Juni ist Hitzeaktionstag (https://hitzeaktionstag.at/), der auf die Auswirkungen der Klimaerwärmung auf die Gesundheit aufmerksam machen soll. Hitzeschutz ist möglich und im Interesse aller, weil er Gesundheit und Produktivität verbessert.

Angesichts des kühlen Mai dürften sich manche auf wärmere Tage freuen. Auch sind mildere Winter für viele Menschen, die im Freien arbeiten, eine Erleichterung. Längerfristig steigt aber natürlich durch den Klimawandel die Hitzebelastung an Arbeitsplätzen im Freien.

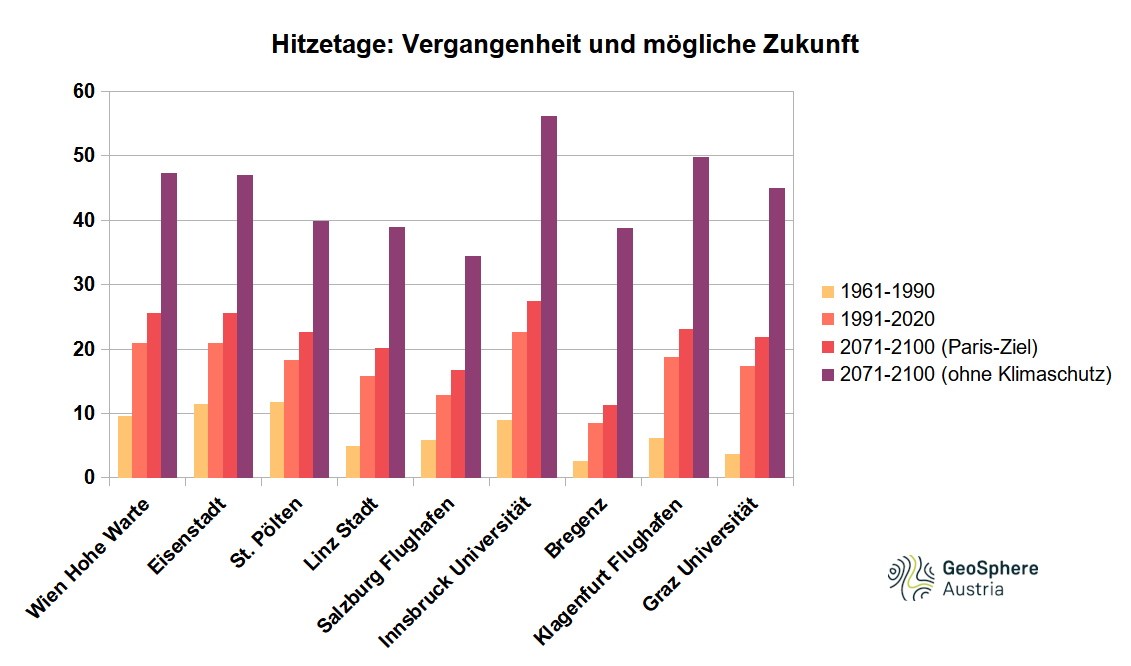

Die Tage mit über 30°C haben sich in Österreich seit 1960 im Schnitt verdoppelt. Ohne globalen Klimaschutz ist bis zum Ende des Jahrhunderts eine weitere Verdoppelung, eventuell sogar Verdreifachung der Hitzetage zu erwarten. Je nach Emissionsausstoß steigt somit auch die Hitzebelastung auf Arbeitsplätzen.

Investition in Hitzeschutz lohnt sich

Gefahren durch Hitze und UV-Strahlung bei Arbeiten im Freien müssen ernst genommen werden. Strengt sich der Körper an heißen Tagen zu sehr an, kann das zu Hitzeausschlag, Hitzeerschöpfung oder zu geringerer Konzentrationsfähigkeit führen. Auch das Risiko eines Arbeitsunfalls steigt. Besonders betroffen sind Arbeitnehmer, die körperlich anstrengende Arbeit bei direkter Sonnenstrahlung für längere Zeit an heißen Tagen verrichten. Daher soll laut Regierungsprogramm auch eine Schutzverordnung für Arbeitnehmer kommen, die im Freien arbeiten.

Frühzeitige Planung und Investitionen lohnen sich für Unternehmen: Maßnahmen zur Vorbeugung von Hitze und UV-Strahlung erleichtern die Tätigkeit, erhöhen die Produktivität und erhalten die Arbeitsfähigkeit länger. Zudem vermeiden sie auch negative Auswirkungen von Hitze auf Materialien, Produkte und Stromversorgung. Wichtige Maßnahmen für die Arbeitsplanung können sein:

- Beschattung der Arbeitsplätze, z.B. durch Sonnensegel, Sonnenschirme oder Zelte

- Verlegung körperlich anstrengender Tätigkeiten in die Morgen- und Abendstunden

- Einrichtungen, die manuelle Kraftanstrengungen reduzieren, z.B. Hebehilfen

- Schutzmaßnahmen wie Sonnencreme, Schutzkleidung und Wasser.

Weiterführende Informationen finden sich

- im AUVA-Merkblatt https://auva.at/media/n4kpeyhq/mplus_012_sommerliche_hitze_praeventionsmassnahmen_2023-07_.pdf

- für Bauarbeiter in der Baumappe, Kapitel „Arbeiten im Freien“ https://www.baumappe.at/sub_kapitel?type=B.13

von Mag. Pia Rosner-Scheibengraf

Der Fehlzeitenreport 2025 wird am 2. Juli präsentiert

Im Fehlzeitenreport wird das Krankenstandsgeschehen der Erwerbstätigen umfassend analysiert. Schwerpunkt sind heuer Langzeitkrankenstände, ihre Ursachen und Auswirkungen.

Der Fehlzeitenreport ist ein sozialpartnerschaftliches Projekt des Dachverbands der Sozialversicherungsträger, der Wirtschaftskammer Österreich, der Bundesarbeitskammer sowie des WIFO.

Ort: Dachverband der Sozialversicherungsträger, Kundmanngasse 21, Wien

Zeit: Mittwoch, 2. Juli 2025, 11.00 – 13:00 Uhr (Get together: 10:30 Uhr)

Anmeldung per E-Mail an fehlzeitenreport@sozialversicherung.at

Neues Wissen, neue Perspektiven – #WKÖgoesYouTube!

Ab sofort finden Sie auf YouTube vier neue WKÖ-Kanäle, die Wissen und Orientierung für Wirtschaft & Unternehmertum bieten. Bleiben Sie am Laufenden zu aktuellen Wirtschaftsthemen, technologischen Trends, Gründerservice-Angeboten und internationalen Märkten!

Links zu den Kanälen:

https://www.wko.at/oe/news/youtube-offensive-der-wkoe

Terminaviso ZAS-Tag am 8. Oktober 2025

Der heurige ZAS-Tag ist dem Schwerpunkt „Fehlzeiten/Krankenstände“ gewidmet und findet wie üblich in der WKO, Wiedner Hauptstraße 63 in Wien von 9 bis 16 Uhr statt.

Impressum

Wirtschaftskammer Österreich

Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

Abteilung für Sozial- und Gesundheitspolitik

Leiter: Mag. Dr. Rolf Gleißner

Telefon: +43 (0)5 90 900 4286

sp@wko.at

https://wko.info/sp