Industriepolitik in der Zeitenwende: Sozialpartner präsentieren Empfehlungen für strategischen Neustart

In einem gemeinsamen Schulterschluss legen die Sozialpartner konkrete strategische Empfehlungen für industriepolitische Handlungsfelder vor, um Österreichs industrielle Basis zu stärken, Investitionen anzukurbeln und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Lesedauer: 1 Minute

Die Industrie steht an einem Wendepunkt. Die Herausforderungen durch Digitalisierung, Dekarbonisierung, geopolitische Verwerfungen und wachsende globale Konkurrenz treffen auch Österreichs Produktionsbetriebe mit voller Wucht. In diesem Kontext legen die österreichischen Sozialpartner – WKÖ, ÖGB, Arbeiter- und Landwirtschaftskammer – ein gemeinsames industriepolitisches Empfehlungspapier vor, das nicht nur Denkanstoß, sondern auch ein pragmatischer Leitfaden für eine strategisch gesteuerte Industriepolitik sein soll.

Österreichs Industrie im EU-Vergleich: Stark, aber strukturell unter Druck

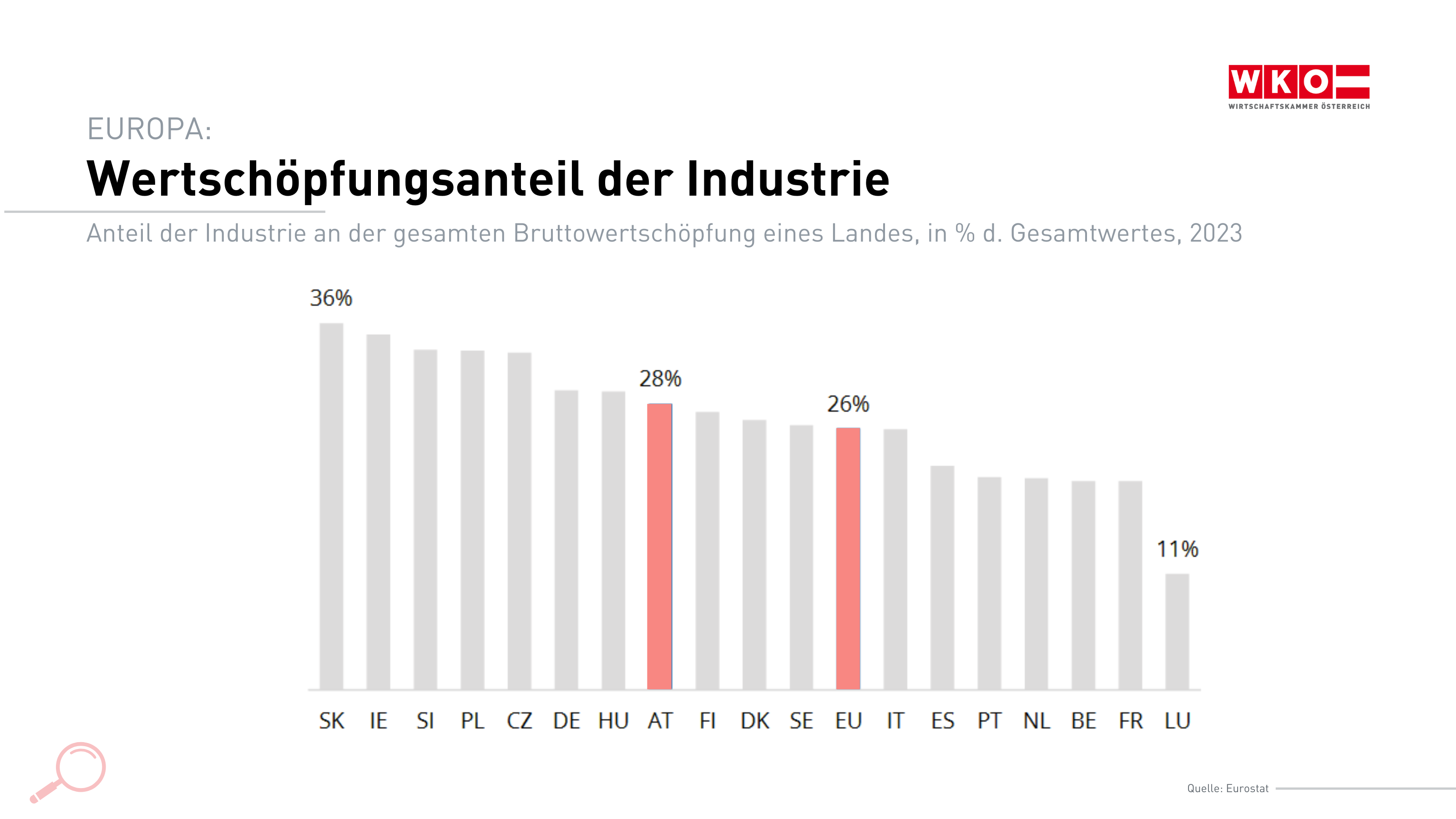

Österreich gehört zu jenen Ländern mit einem überdurchschnittlich hohen Industrieanteil an der Bruttowertschöpfung. Mit einem Anteil von 28 % liegt die heimische Industrie zwar über dem EU-Durchschnitt (26 %). Den ersten Platz sichert sich aber die Slowakei mit 36 %.

Und die Rahmenbedingungen verschärfen sich zusehends: Steigende Energiepreise, Unsicherheiten bei der Rohstoffversorgung und komplexe regulatorische Anforderungen belasten die industrielle Wettbewerbsfähigkeit. Die Herausforderung besteht darin, die Transformation zu bewältigen und gleichzeitig die Investitionsdynamik aufrechtzuerhalten.

Schlüsselindustrien gezielt stärken, Standortvorteile absichern

Zentraler Anspruch des Strategiepapiers ist die Sicherung und der Ausbau industrieller Wertschöpfung in Österreich. Empfohlen wird u. a. eine industriestrategische Schwerpunktsetzung entlang bestehender Stärkefelder – etwa in der Umwelttechnologie, der Pharmaindustrie, bei Halbleitern oder der Fahrzeugtechnik. Gleichzeitig braucht es eine gezielte staatliche Begleitung bei der Entwicklung von Schlüsseltechnologien – etwa durch Investitionsanreize, eine vereinfachte Beihilfenpolitik sowie moderne – und vor allem rasche - Genehmigungsverfahren für Großprojekte.

Ein Hemmschuh ist die mangelnde Koordination industriepolitischer Maßnahmen zwischen EU, Bund und Ländern. Die Sozialpartner fordern daher eine Bündelung der Zuständigkeiten sowie eine zentrale Steuerungsinstanz für Strategieentwicklung, Beratung und Förderung. Dieses Standortmanagement soll Innovationsförderung, Fachkräftequalifikation, Rohstoffsicherheit, Infrastruktur und Finanzierungsbedingungen integriert adressieren.

Fazit: Industriepolitik ist nicht Kür, sondern wirtschaftspolitische Pflicht

Die Sozialpartner stellen mit dem vorliegenden Papier klar: Industriepolitik muss zur Kernaufgabe wirtschaftspolitischer Steuerung werden. Die Transformation Richtung Klimaneutralität, digitale Produktionsprozesse und wachsende Berichtspflichten erfordern hohe Investitionen sowie langfristige Planungssicherheit.

Damit die Industrie ihre Rolle als wirtschaftliches Rückgrat des Landes weiterhin erfüllen kann, braucht es klare politische Signale: wettbewerbsfähige Energiepreise, verlässliche Infrastruktur, schnellere Genehmigungsverfahren und eine entschlackte Bürokratielandschaft. Jetzt ist der Zeitpunkt, zentrale Weichen für ein zukunftsfähiges Produktionsland Österreich zu stellen.