Teil 9/2. Wechsel der politischen Systeme: Aus den Ruinen zur Republik

Lesedauer: 4 Minuten

Gastbeitrag von Thomas Krautzer

Das Ende des Ersten Weltkrieges markierte einen großen wirtschaftlichen und politischen Umbruch für Österreich. Das Reich der Habsburger, ein Wirtschaftsraum mit zuletzt rund 52 Millionen Einwohnern, zerbrach im Oktober 1918 und die Völker gingen ihre eigenen Wege. Im deutschsprachigen Teil konstituierten die Länder einen neuen Staat, der sowohl republikanisch als auch demokratisch sein sollte.

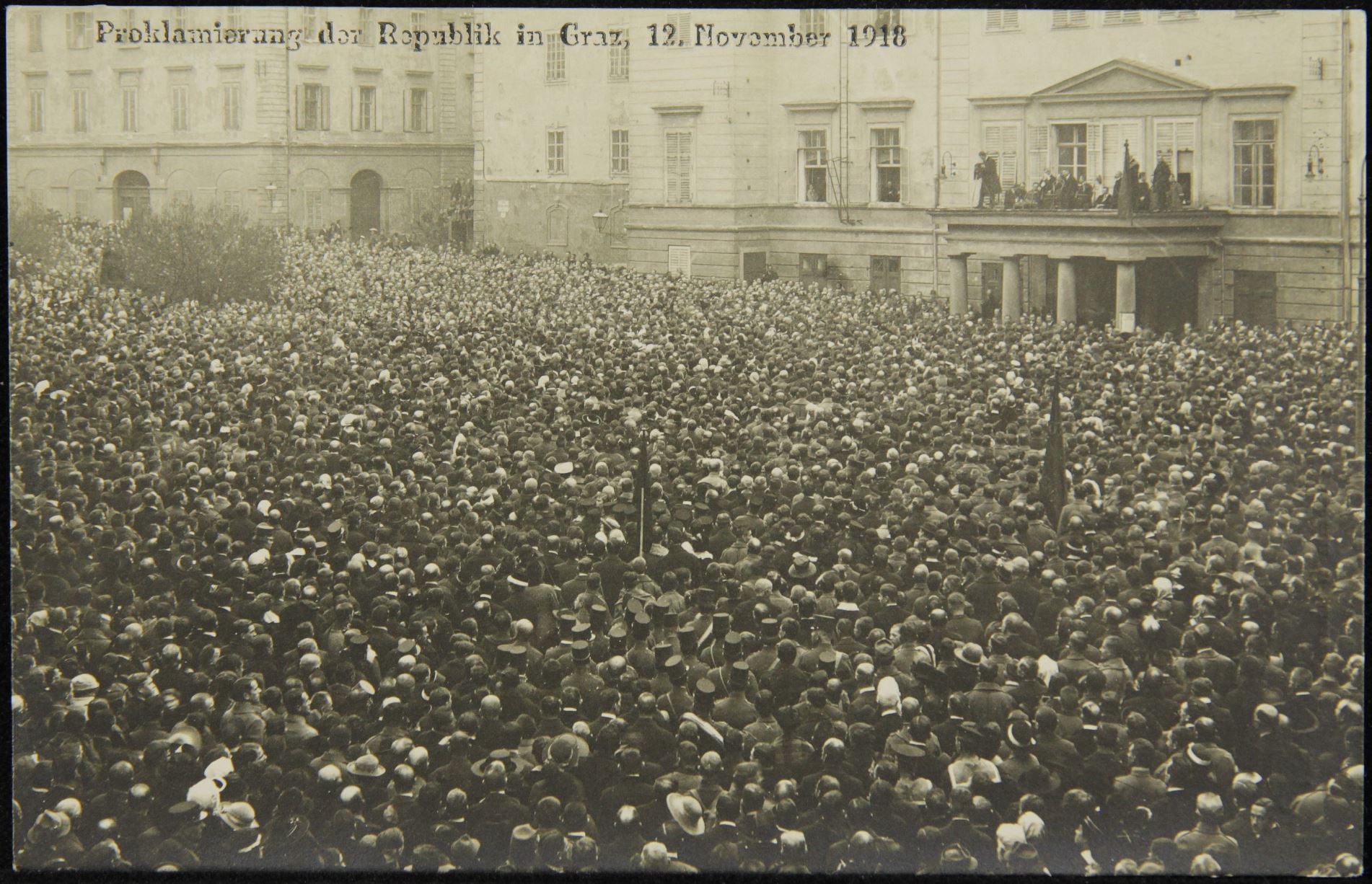

Geboren wurde die Republik am 30. Oktober, getauft – also ausgerufen – zwei Wochen später, am 12. November 1918. Allerdings als „Republik Deutsch-Österreich“: Man wollte die Selbständigkeit rasch zugunsten eines Anschlusses an Deutschland aufgeben. Ein Ansinnen, dem die Alliierten im Friedensvertrag von St. Germain im September 1919 allerdings eine Absage erteilten.

Der Jurist Hans Kelsen wurde 1920 schließlich mit der Ausarbeitung einer Verfassung betraut, die eine Mischung zwischen föderalen (Konstituierung von Bundesländern mit Elementen der Selbstverwaltung, wie etwa Landesparlamenten und -regierungen) und zentralistischen Elementen beinhaltete. Wurde zunächst die Rolle des Parlaments betont, wurde ab 1929 die Rolle des Bundespräsidenten durch Direktwahl und neue Befugnisse erweitert.

Die beste Verfassung nützt aber nichts, wenn die Menschen ihren Geist nicht leben wollen. Die Demokratie der Ersten Republik wurde durch ihre eigenen Proponenten ausgehöhlt. Das Klima zwischen Sozialdemokratie und Bürgerliche wurde immer feindseliger. Sämtliche Fraktionen unterhielten paramilitärische Einheiten, der Schutzbund bei den Sozialdemokraten, die Heimwehr bei den Christlichsozialen und die Frontkämpfer mit nationaler Ausrichtung. 180.000 Paramilitärs standen nur 30.000 Mann des Heeres und einer ausgehungerten Polizeitruppe gegenüber. Ständig gab es Aufmärsche, ständig gab es Zusammenstöße mit Toten, das gesellschaftliche Klima wurde mehr und mehr vergiftet.

Zermürbt durch die große Wirtschaftskrise, hatte die Demokratie den autokratischen und schließlich diktatorischen Vorstößen am Ende nichts mehr entgegenzusetzen. Das Parlament wurde 1933 durch Bundeskanzler Dollfuß entmachtet. Der enorme Druck gegen die Sozialdemokratie mündete im Februar 1934 in einen Aufstand, der von Heimwehr und Heer niedergeschlagen wurde. Die Sozialdemokratie wurde verboten und ab Mai 1934 der sogenannte „Ständestaat“ errichtet – eine Diktatur, die sich am Vorbild des faschistischen Italiens orientierte, allerdings mit starker Anlehnung an die katholische Kirche.

Der Rückhalt in der Bevölkerung blieb gering, das Regime schwach. Dieses Vakuum nutzten die Nationalsozialisten, die seit 1933, gestützt und gefördert durch Hitlers Deutschland, immer stärker wurden. Im Frühjahr 1938 brachen schließlich alle Dämme. Um einer kurzfristig festgesetzten Volksabstimmung über die Selbständigkeit Österreichs zuvor zu kommen, ließ Hitler am 12. März Truppen einmarschieren, denen kein nennenswerter Widerstand entgegengesetzt wurde. Der Anschluss war vollzogen. Die Konsequenzen waren gravierend: Von einer Diktatur stürzte das Land in ein totalitäres Regime, das nach Kriegsausbruch 1939 alle Masken fallen ließ. Kriegsgefangene und Fremdarbeiter mussten Sklavenarbeit leisten, KZ-Häftlinge hatten ein noch schlimmeres Los zu tragen. Unterdrückung, Willkür und Terror wurde gegen alle ausgeübt, die nicht bedingungslos folgen wollten. Die menschliche Bilanz nach Kriegsende war auch für Österreich katastrophal: 247.000 Gefallene, 120.000 Invalide, 200.000 Kriegsgefangene, 24.000 tote Zivilisten, 65.000 ermordete Juden, dazu Sinti und Roma sowie Opfer der Euthanasie und 32.000 politische Opfer des Regimes.

Die Basis für einen Neubeginn wurde 1943, noch mitten im Krieg, in der Moskauer Deklaration gelegt. Hier wurde von den Alliierten festgeschrieben, dass Österreich das erste staatliche Opfer der Nazi-Aggression war und im Rahmen der Grenzen der Ersten Republik wiedererstehen sollte. Es wurde aber ebenso deklariert, dass Österreich eine Mitschuld trägt und man jenen Beitrag, den das Land selbst zu seiner Befreiung leisten möchte, genau beobachten werde.

Die Opfer-Mitschuld-Frage wurde zu einer Hausaufgabe, die Österreich bis weit in die Zweite Republik beschäftigen sollte (Teil 9/3).

Auf Anordnung der britischen Kolonialbehörden wird der Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung, „Mahatma“ Gandhi, in Bombay verhaftet.

In Deutschland wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. In Österreich schaltet Bundeskanzler Engelbert Dollfuß das Parlament aus. Die Demokratie ist damit abgeschafft.

Im Februar kommt es in Wien und anderen österreichischen Industrieorten zu Kämpfen („Februaraufstand“) zwischen Republikanischem Schutzbund und Heimwehr. 89 Tote.

Nach der Ermordung von Bundeskanzler Engelbert Dollfuß am 25. Juli 1934 im Zuge des nationalsozialistischen Juli-Putschversuchs wird Kurt Schuschnigg Bundeskanzler und damit Führer des Ständestaates.

Bei den Olympischen Spielen in Berlin inszeniert sich das NS-Regime. In der Leichtathletik wird Jesse Owens mit vier Goldmedaillen zur Lichtgestalt.

Die deutsche Wehrmacht marschiert in Österreich ein („Anschluss“), dessen Truppen von der Bundesregierung den Befehl erhalten haben, keinen Widerstand zu leisten.

Alle Aufrufe zum Frieden von Papst Pius XII., Politikern und Diplomaten fruchten nicht. Adolf Hitler gibt den Befehl zum Überfall auf Polen. Der Zweite Weltkrieg beginnt.

Im „Protektorat Böhmen und Mähren“ wird per „Verordnung über die Entjudung der Wirtschaft“ die Verfolgung von Juden vorangetrieben. In Ravensbrück entsteht ein KZ.