Teil 11/1. Wiederaufbauhilfen: Das Grauen am Ende des Krieges

Lesedauer: 4 Minuten

Zwischen 1939 und 1945 kamen mehr als eine Million zivile Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge aus fast ganz Europa auf das Gebiet des heutigen Österreich. Sie wurden in nahezu allen Bereichen der Wirtschaft zur Arbeit eingesetzt. Allein in Graz waren es laut den Erkenntnissen des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung rund 15.300 Zwangsarbeiter, die während der Zeit des Nationalsozialismus in Graz ihnen aufgezwungene Dienste leisten mussten. Sie stammten aus 40 unterschiedlichen Nationen und mussten an über 700 Adressen in der steirischen Landeshauptstadt arbeiten – großteils in Fabriken der Rüstungsindustrie, aber auch in der Landwirtschaft und bei Privatpersonen. Rund ein Drittel war zum Zeitpunkt ihrer Verschleppung jünger als 20 Jahre. Untergebracht waren sie in einem Netz von Lagern und lagerähnlichen Einrichtungen, das die gesamte Stadt überzog.

Allein im Lager Liebenau haben sich zwischen 1941 und 1945 fast zwei Drittel aller Zwangsarbeiter in Graz zumindest einmal aufgehalten. In dem „Ankunftslager“ waren zeitgleich bis zu 5.000 Menschen, manche blieben nur wenige Tage, ehe sie auf andere Lager oder Arbeitsstätten verteilt wurden – beispielsweise in das Außenlager des KZ Mauthausen in Leibnitz. Dort mussten die Häftlinge die Stollen erweitern, um Maschinen aus der Motorenproduktion des Steyr-Daimler-Puch-Werks vor den Bombenangriffen der Alliierten in Sicherheit zu bringen. Auch im Römersteinbruch in Aflenz bei Leibnitz gab es ein Lager des „Reichsarbeitsdienstes“.

Als in den letzten Kriegsmonaten die Verbände der Roten Armee an die Südostgrenze des Deutschen Reichs immer weiter heranrückten, wurde von den nationalsozialistischen Machthabern mit dem Bau des sogenannten Südostwalls begonnen. Für den Bau der Befestigungsanlagen wurden beispielsweise bei St. Anna am Aigen in der Südoststeiermark neben der Dorfbevölkerung auch Ostarbeiter und ab Jänner 1945 auch ungarische Juden eingesetzt. Unmenschliche Behandlung, Hunger, Krankheiten, Erschöpfung sowie Seuchen standen an der Tagesordnung. Die Bevölkerung von St. Anna am Aigen leistete im Rahmen ihrer Möglichkeiten Zivilcourage und ließ den Häftlingen Nahrung zukommen.

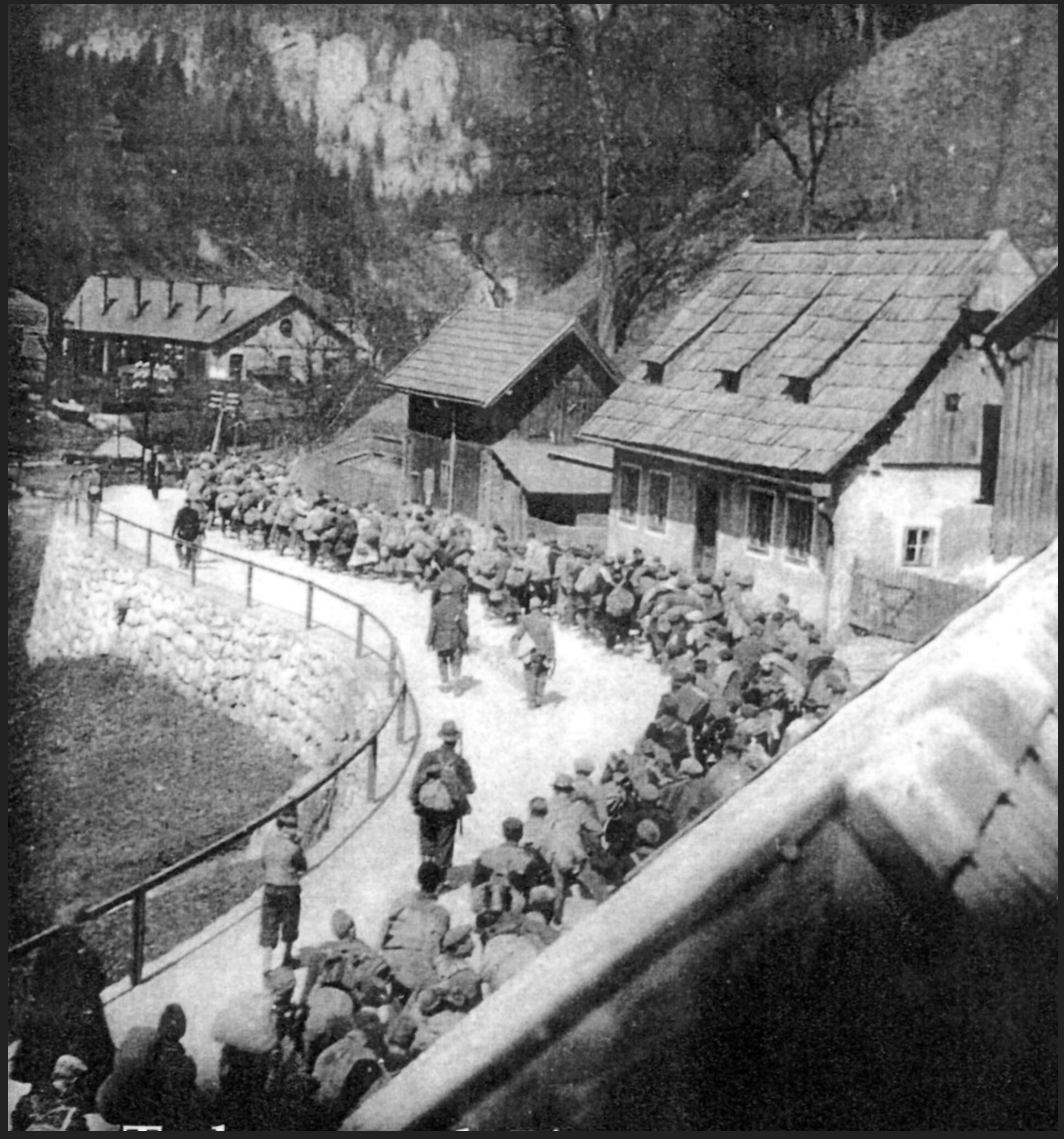

Die Aussichtslosigkeit der militärischen Lage veranlasste die Nazis Ende März 1945 aber, die ungarischen Juden auf sogenannten Todesmärschen ins KZ Mauthausen zu treiben. Auch aus dem Lager Liebenau wurden zwischen 1. und 17. April 1945 rund 7.000 Juden auf zwei Transportrouten über den Präbichl und das Gaberl losgeschickt. Dabei umging man die Ortschaften und marschierte auf Nebenstraßen, um möglichst wenig Kontakt zur Bevölkerung zu haben. Wer zu erschöpft war und nicht weitergehen konnte, wurde sofort erschossen und notdürftig im Straßengraben verscharrt oder einfach liegen gelassen. Zudem gab es Menschenjagden anlässlich von Fluchtversuchen bei den Evakuierungen der Konzentrationslager Peggau und Aflenz bei Leibnitz sowie die Ermordung von über 100 Menschen am Feliferhof bei Graz.

Das größte Massaker in der Steiermark verübten allerdings Angehörige des Eisenerzer Volkssturms und der SS am 7. April 1945 auf der Passhöhe des Präbichls, bei dem binnen 45 Minuten über 200 Juden ermordet wurden. Auf Lastwägen wurden die Leichen in die Seeau beim Leopoldsteiner See transportiert und in Massengräbern verscharrt. Im November 1945 wurden die Gräber entdeckt und auf den heute noch existierenden Friedhof gegenüber dem Schloss Leopoldstein umgebettet. Gegen 17 Personen des Volkssturms wurde Anklage erhoben, zwölf wurden zum Tode verurteilt. Am Präbichl erinnert seit 2004 ein Denk- und Mahnmal an das Massaker.

12. März 1938: Der „Anschluss“: In der Nacht auf den 12. März marschieren Hitlers Truppen in Österreich ein und werden von jubelnden Menschenmassen empfangen.

22. Mai 1938: SA-Gruppenführer Sigfried Uiberreither wird zum Gauleiter ernannt. Nach dem Krieg sagt er als Zeuge aus, wird selbst angeklagt, flüchtet aber unter falschem Namen bis 1984 nach Deutschland.

Mit einem als Verteidigung getarnten Überfall auf Polen durch Adolf Hitlers Nationalsozialisten beginnt am 1. September der Zweite Weltkrieg.

Die Alliierten verstärken ihre Bombenangriffe. Im Fokus: Infrastruktur der Rüstungsindustrie rund um den Grazer Bahnhof und in der Mur-Mürz-Furche.

Das Konzentrationslager Auschwitz wird am 27. Januar von der Roten Armee befreit. Über eine Million Deportierte sind hier gestorben.

Ab 1945 beginnen Unternehmen nur zaghaft und teilweise erst sehr spät ihre eigene Geschichte vor und im Zweiten Weltkrieg aufzuarbeiten.

Josef Krainer sen. wird Landeshauptmann in der Steiermark. Er wird zur Symbolfigur des Wiederaufbaus und setzt sich für die Modernisierung der Industrie ein.

Gründung der DDR und der NATO. Der Grazer Wirtschaftskammerdirektor und Landesrat Udo Illig wird Minister für Handel und Wiederaufbau.