Teil 9/1. Wechsel der politischen Systeme: Schmerzvolles Ende der Monarchie

Lesedauer: 1 Minute

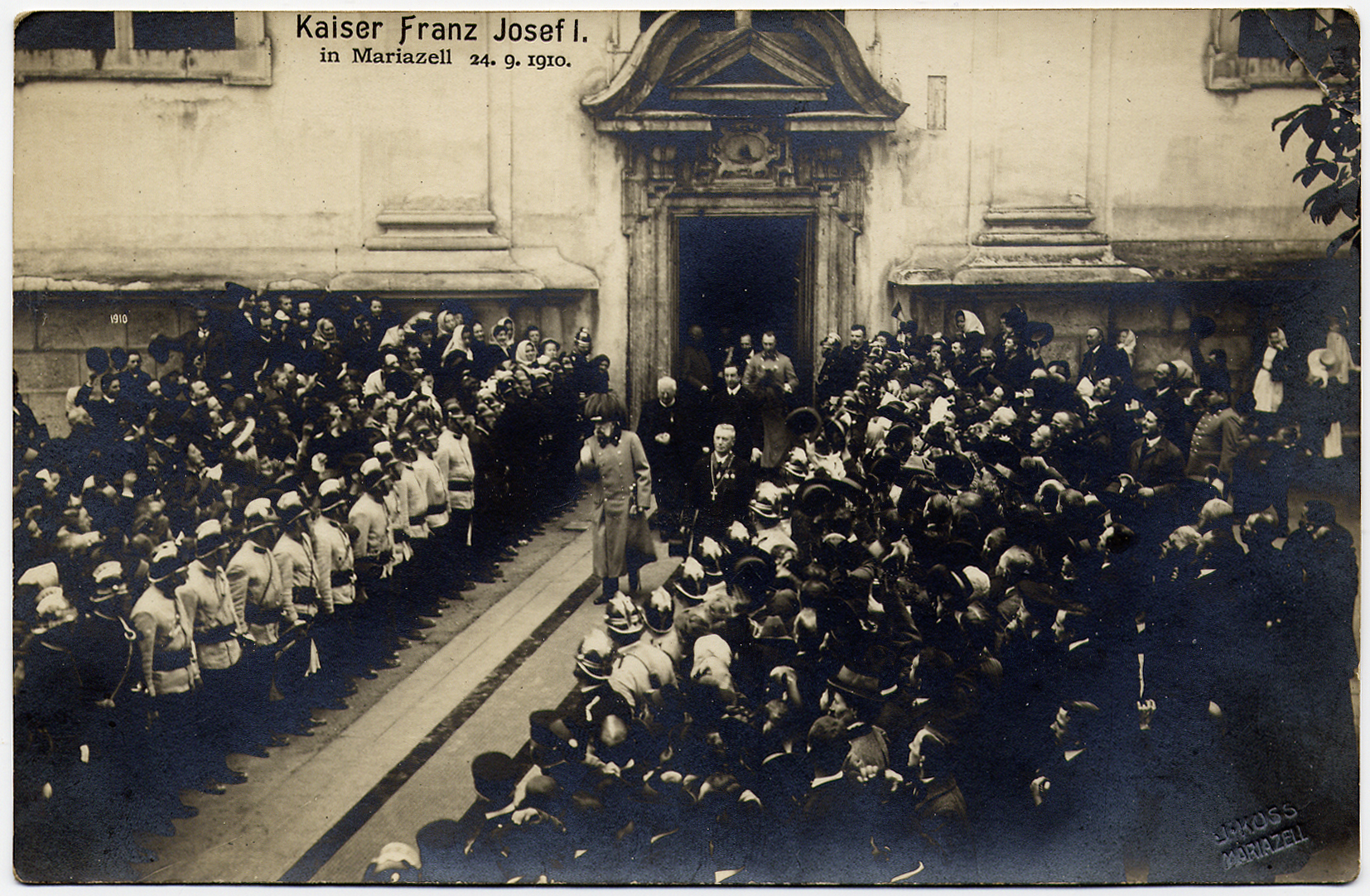

Konstitutionelle Monarchie, wackelige (Erste) Republik, autoritäre Ständestaatsdiktatur, Annexion durch das Dritte Reich, parlamentarische Demokratie der Zweiten Republik: Im Laufe der vergangenen 175 Jahre wurde Österreich auf vielfältige Weise regiert. Die Übergänge blieben durchwegs scharfkantige Zäsuren. So hatte sich – als die Wirtschaftskammer in der Steiermark um 1850 aus der Taufe gehoben wurde – „ein bleierner Neo-Absolutismus auf das nachrevolutionäre Österreich gelegt“, blickt Thomas Krautzer, Professor und Leiter des Instituts für Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte an der Universität Graz, zurück. Das Aufbegehren des wirtschaftlich erfolgreichen und liberal eingestellten Bürgertums habe sich aber als stärker erwiesen. Nach drei schweren militärischen Niederlagen musste der Kaiser schließlich die Macht mit dem Volk teilen.

Mit der Verfassungsreform 1867 wurde Österreich zu einer demokratischen, konstitutionellen Monarchie. „Fast noch wichtiger war aber, dass die Menschen mit dem Staatsgrundgesetz erstmals garantierte bürgerliche Freiheiten erhielten“, betont Krautzer. Das betraf ein Versammlungs- und Koalitionsrecht, auf dem schließlich politische Parteien und Gewerkschaften wuchsen, das betraf aber auch die Emanzipation aller Minderheiten, wie etwa der Juden.

Krautzer verweist diesbezüglich auch auf die Reformen des Wahlrechts: Es blieb zunächst noch durch garantierte Sitze (Kurienwahlrecht) und Beschränkung auf eine gewisse Steuerleistung (Zensuswahlrecht) beschränkt. Erst 1907 wurde das allgemeine und geheime Wahlrecht eingeführt. „Freilich mit einer wesentlichen Beschränkung – Frauen blieben weiterhin ausgeschlossen. Sie erhielten erst 1918 ihr Wahlrecht.“

Zur Ruhe kam das Kaiserreich allerdings nicht. Die inneren Konflikte nahmen zu, von außen stiegen Druck und Anfeindungen, bis 1914 schließlich mit dem Ersten Weltkrieg die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ losbrach. Er markierte das Ende der Belle Époque und den Beginn eines neuen, zunächst von Krieg und Konflikten geprägten Jahrhunderts.

Der deutsche Forscher Manfred von Ardenne erfindet das Fernsehen. Es gelang ihm, Bilder auf der Seite des Senders zu zerlegen und sie beim Empfänger wieder aufzubauen.

Der französische Außenminister Aristide Briand übermittelt den 27 europäischen Mitgliedsstaaten des Völkerbunds ein Memorandum, in dem er die Aufhebung der Zölle innerhalb eines einheitlichen europäischen Wirtschaftsraums und gegenseitige Zusammenarbeit vorschlägt.

In München baut die NSDAP das ehemalige Barlow-Palais zum Sitz der Reichsparteileitung um. Den Kauf ermöglichten Spenden von Großindustriellen wie Fritz Thyssen.

Deutschland und Österreich vereinbaren Richtlinien für eine Zollunion zwischen beiden Ländern, die Kern einer neuen Wirtschaftsordnung in Europa werden soll.