Teil 13/1. Inflation und die 1960er-Jahre: Geldentwertung als Trauma in Zeiten des Aufbruchs

Lesedauer: 5 Minuten

Krisenbeschleuniger oder notwendiger Wachstumstreiber? Die Inflation gilt in ihren vielschichtigen Ursache-Wirkung-Phänomenen jedenfalls als treuer Begleiter der Geschichte der Ersten und Zweiten Republik.

Sei es als nachfragegetriebene Inflation, wenn in Aufschwungphasen „zu viel Geld zu wenig Güter jagt“. Sei es angebotsgeleitet, wenn die Preise aufgrund steigender Produktionskosten erhöht werden. Oder sei es durch Strukturmängel, die zu Engpässen in der Produktion oder marktbeherrschenden Monopolen führen: Die verschiedenen Facetten der Geldentwertung sind regelmäßig Auslöser, Verstärker oder Ergebnis tiefgreifender Umbrüche – von den Wiederaufbauphasen nach den zwei Weltkriegen bis zu den globalen Energiepreisschocks wie in den 1970er-Jahren (siehe "Sozialpartner als Inflationsbremser") oder erst kürzlich.

Im 19. Jahrhundert ist davon noch relativ wenig zu spüren. Inflationsphänomene aufgrund von Ernteausfällen, Rüstungsausgaben und der „Gründerzeit“ stehen Deflationsphasen nach Kriegen und dem Börsenkrach 1873 gegenüber. „In Summe glichen sich Inflations- und Deflationsentwicklungen einigermaßen aus, weshalb das Verbraucherpreisniveau langfristig recht stabil war“, diagnostiziert die Nationalbank. Das änderte sich zu Beginn des 20. Jahrhundert radikal.

Die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg waren Bühne für eine der dramatischsten Episoden der österreichischen Inflationsgeschichte. Noch während des Krieges stieg die Inflation auf 84 Prozent, sodass das Verbraucherpreisniveau 1918 elf Mal höher war als 1914. Ausschlaggebend waren die Finanzierung der Kriegsausgaben durch die Notenpresse und die mangelnde Deckung der Staatsausgaben. So betrugen die Einnahmen in der österreichischen Hälfte der Habsburgermonarchie im Budgetjahr 1914/15 rund 3,1 Milliarden Goldkronen, die Kriegs-kosten beliefen sich jedoch auf 31 Milliarden Goldkronen.

Teufelskreislauf

Nach Kriegsende kam es aber zu keiner Entspannung. Im Gegenteil. Die junge Republik, gezeichnet von Kriegsfolgen, Gebietsverlusten und einer zerrütteten Wirtschaft, sah sich einer galoppierenden Geldentwertung gegenüber. Nach dem Wegfall der landwirtschaftlichen Kerngebiete im Osten der Monarchie musste der Staat selbst Kredite aufnehmen, um Lebensmittel für die Bevölkerung bereitstellen zu können.

Gleichzeitig waren die Produktionskapazitäten durch den Krieg stark dezimiert, was das Angebot-Nachfrage-Verhältnis aus dem Lot warf. Dazu kam ein Kostenschub durch Versorgungspflichten für aus den Kronländern zurückkehrende Beamte sowie das Inkrafttreten der ersten Sozialgesetze, die zur Einführung einer Arbeitslosenversicherung, des Acht-Stunden-Tags und des Urlaubsanspruchs für Arbeiter führte. Maßnahmen, die politisch als Faustpfand für das Verhindern sozialer Unruhen erzwungen wurden, aber die Staatskasse weiter belasteten.

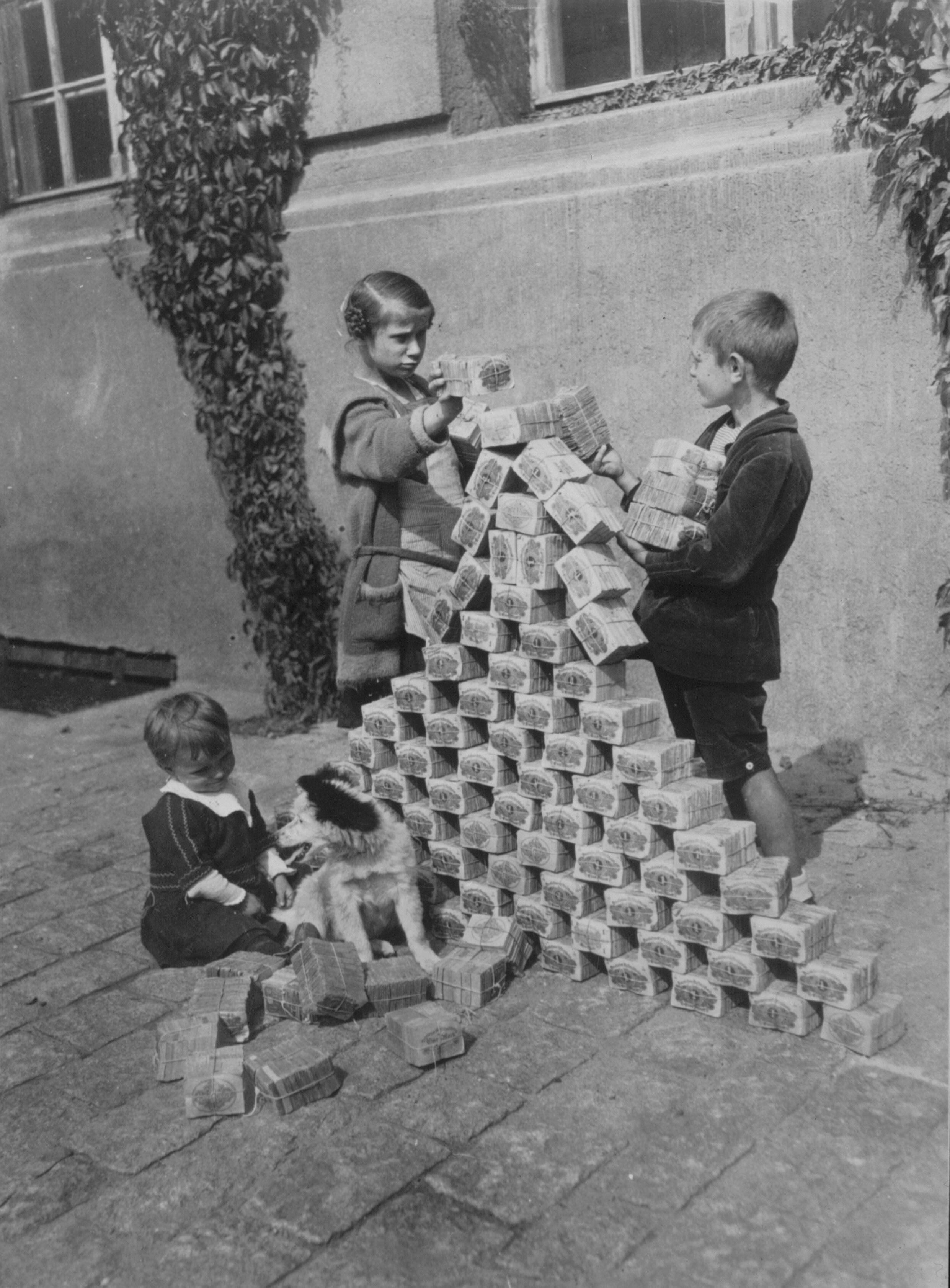

Ein Teufelskreislauf, der die Inflation anheizte. Sie kletterte bis 1921 auf 205 Prozent und geriet 1922 mit 2.877 Prozent endgültig außer Kontrolle. Insgesamt stiegen die Verbraucherpreise zwischen 1914 und 1924 fast um das 14.000-Fache. „Selbst für die Reparationszahlungen war kein Geld da“, bilanziert Thomas Krautzer, Leiter des Instituts für Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte an der Universität Graz. Erst durch die Unterstützung des Völkerbunds („Völkerbundanleihe“), der eine Währungsreform und radikale Sanierung des Staatshaushalts durchsetzte, konnte die Inflation 1924 gestoppt werden.

Die Einführung der neuen Schilling-Währung markierte den Beginn stabilerer monetärer Verhältnisse. Der Preis dafür war allerdings hoch.

Denn durch den festgesetzten offiziellen Umtauschkurs von Kronen in den Schilling von 1:10.000 gerieten der Mittelstand und die Oberschicht massiv unter Druck. Zum einen gingen Geldwerte direkt verloren, zum anderen büßten auch als Altersvorsorge angeschaffte Zinshäuser durch den geltenden Mietpreisdeckel auf Vorkriegsniveau ihre Rentabilität ein. „Es war eine Form der Enteignung, der gewisse Schichten gut ansprechbar für das radikale politische Gedankengut des aufkommenden Faschismus machte“, verweist Krautzer auf mittelfristige Folgen dieser Entwicklung, die sich auch als latente Angst vor einem Vermögensverlust wie ein Trauma ins öffentliche Bewusstsein einbrannte.

Gründung der „Europäischen Freihandelsvereinigung“ (EFTA) zwischen Norwegen, Schweden, Dänemark, Großbritannien, Portugal, Österreich und der Schweiz als Gegengewicht zum EG/EU-Vorläufer EWG.

In den USA wird der 43-jährige Kandidat der Demokraten, John F. Kennedy, zum neuen Präsidenten gewählt. Drei Jahre später wird er ermordet.

Das Brandenburger Tor, zunächst Grenzübergang, wird seitens der DDR zum Westen hin geschlossen, die Telefonverbindungen unterbrochen.

Der ehemalige SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann wird in Jerusalem als einer der Organisatoren des Völkermordes an den europäischen Juden zum Tode verurteilt.

Am Flugfeld in Zeltweg in der Obersteiermark findet der erste Grand Prix von Österreich statt. Die erste AUA-Verbindung Wien-Graz wird gestartet.