Teil 12/1. Die touristische Erschließung der Steiermark: „Löchrige“ Grenze und Zufallsfund

Die Tourismusgeschichte der Steiermark ist (auch) von Überraschungen geprägt: Im Südosten war man auf der Suche nach Erdöl – und fand Thermalwasser, im Süden unterwanderte der Wein die Weltordnung.

Lesedauer: 4 Minuten

Die Geschichte der österreichischen Tourismuswirtschaft beginnt in Graz. 1884 fand hier die erste „Delegiertentagung des Fremdenverkehrs in den österreichischen Alpenländern“ statt.

Die fortschreitende Industrialisierung brachte nicht nur einen Entwicklungsschub im Transportwesen – von der Eisenbahn über Dampfschiffe bis zu verdichteten Postkutschenverbindungen und später der Motorisierung – , wodurch das Reisen einfacher wurde, sondern auch einen wachsenden Wohlstand. Reisen wurde für das Bürgertum zum Statussymbol. Die Gründung der ersten Reisebüros und Reiseveranstalter trug zusätzlich zur Popularisierung des Fremdenverkehrs bei.

Gebremst wurde die Entwicklung durch die beiden Weltkriege. Aber vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Tourismus ein Teil des umfassenden wirtschaftlichen Wiederaufbauprogramms.

Auch in der Steiermark setzt man in Sachen touristische Infrastruktur nachhaltige Schritte (siehe auch Seiten 34/35) für den Aufbau eines tragfähigen Wirtschaftszweiges. Unter anderem eröffnete im Oktober 1955 Landeshauptmann Josef Krainer senior das letzte, 2,6 Kilometer lange Stück eines Asphaltbands, das er „Südsteirische Weinstraße“ nennt. Das Besondere dabei: Zwei Teilstücke – eines 400, eines 1.800 Meter lang – wurden als „Neutrale Straße“ bezeichnet, da die Staatsgrenze zum damaligen Jugoslawien (und heutigen Slowenien) in der Mitte der schmalen Straße verläuft. Ein weltweites Unikum in einer damals streng getrennten bipolaren Weltordnung.

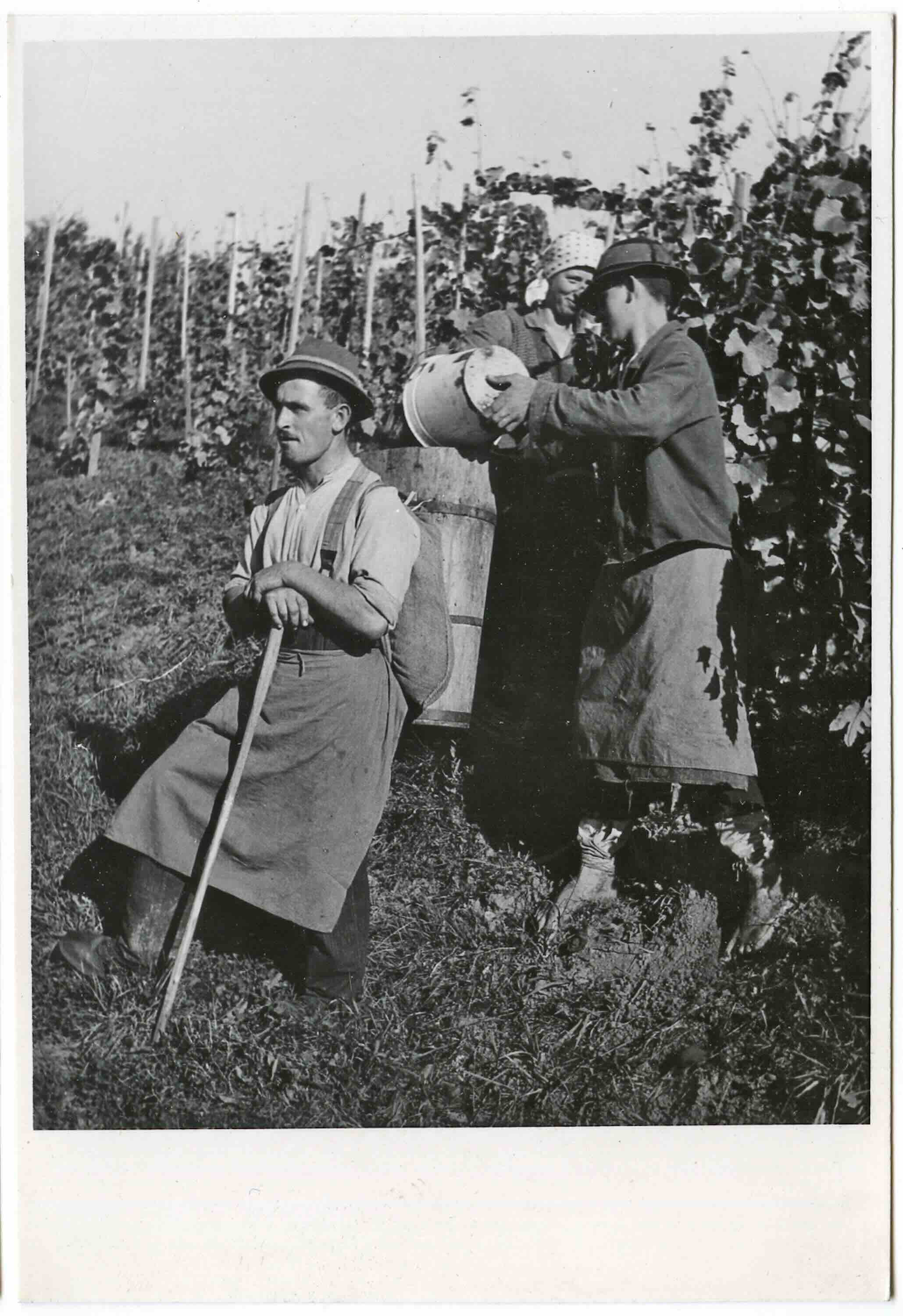

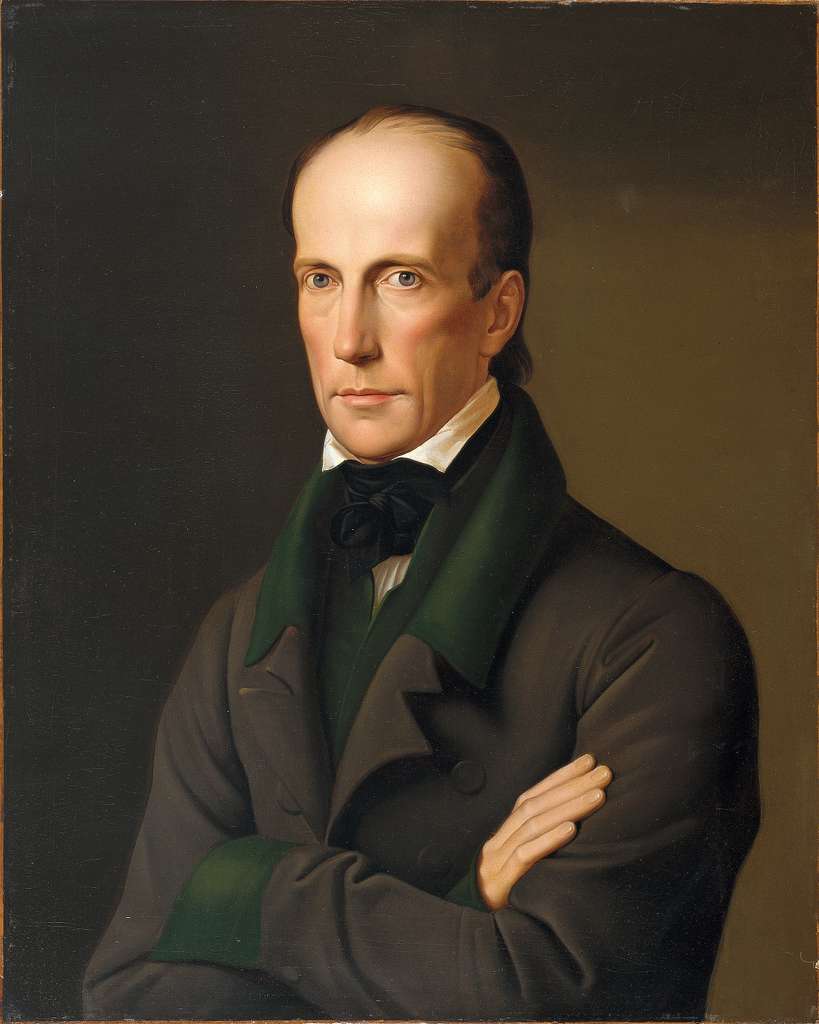

Der „Eiserne Vorhang“ blieb hier löchrig, auch wenn die Steiermark schon nach dem Ersten Weltkrieg mit den Verträgen von Saint Germain Teile ihres alten Weinbaugebiets an das neu gegründete Königreich Jugoslawien verloren hatte. Eine Zäsur, hatte Erzherzog Johann die Region doch auch zum Testgebiet erklärt: 1854 ließ er hier 425 verschiedene Rebsorten anbauen, um herauszufinden, welche sich am besten für das typische Terroir eigneten.

Terminator & Thermen

Mit dem Bau der Straße hundert Jahre später erhielten die lokalen Bauern die Möglichkeit, ihre Produkte als Direktvermarkter „ab Hof“ zu verkaufen. Es war der zarte Beginn der überregionalen Vermarktung der Weinstraße. Heute zählt sie zu den populärsten Tourismusdestinationen des Landes und die Gastronomie, Hotellerie und Weinwirtschaft zu wirtschaftlichen Säulen der Region mit zuletzt 12.000 Gästebetten und 840.000 Übernachtungen. Der Erfolg fußt nicht zuletzt auf dem Umstand, dass man es verstand, aus den Trümmern des Weinskandals 1985 durch ein radikales Bekenntnis zu Qualität eine (Weiß-)Weinregion von Weltformat zu formen.

Kurz ins globale Scheinwerferlicht schafft es auch der Thalersee, als Arnold Schwarzenegger in einem Ruderboot am See Maria Shriver einen Hochzeitsantrag machte. Der vor exakt hundert Jahren angelegte See hatte in der Frühphase aber auch wirtschaftliche Bedeutung, wurde er doch für die winterliche Produktion von Eis genutzt, mit dem die Gastronomie und die Brauereien in Graz versorgt wurden. Bierbaron Hans von Reininghaus ließ den See 1925 dann zum damals größten Strandbad der Steiermark ausbauen.

Ihren größten Entwicklungsschub erhielt die Bad-Infrastruktur in der Steiermark – abseits der alten Kurbäder – aber in den 1970er-Jahren. Durch einen Zufall. Bei der Suche nach Öl stieß man in der Nähe von Loipersdorf auf heiße Thermalquellen mit spezieller Heilwirkung. Heute gilt die Anlage laut Eigenangaben als größte Therme Österreichs. Zusammen mit sechs anderen Thermen in der Südoststeiermark und fünf weiteren Thermen-Standorten im Rest des Landes entwickelte sich dieser Tourismuszweig zu einem Motor der Regionalentwicklung.

Kaiser Josef II. erlässt das Buschenschank-Patent und damit „jedermann die Freyheit, von ihm selbst erzeugten Wein zu verkaufen oder auszuschenken“.

Das k.u.k. Eisenbahnministerium wird eingerichtet und mit der Aufgabe betraut, auch grundsätzliche Maßnahmen zur Hebung des Fremdenverkehrs zu setzen.

Unter Wahrung der Kompetenzen der Bundesländer wird das Bundesministerium für Handel und Verkehr mit der Fremdenverkehrsförderung betraut.

Die Förderung des Fremdenverkehrs wird in der Bundesverfassung verankert. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs werden die Einrichtungen im In- und Ausland aufgelöst.

Auf Bundesebene wird eine „Stelle für den Wiederaufbau der Österreichischen Fremdenverkehrswirtschaft“ geschaffen und Auslandsbüros werden wiedereröffnet.

Am 1. Jänner gründen Bund, Bundesländer und Bundeswirtschaftskammer die „Österreichische Fremdenverkehrswerbung“, die 1989 zur „Österreich Werbung“ (ÖW) wird.

Der Weinskandal – Winzer hatten dem Wein Glykol beigemischt – fügt auch dem aufstrebenden Tourismus in den Weinregionen schweren Schaden zu.

Die Bundesländer treten aus der ÖW aus. Vereinsmitglieder sind seither die WKO und der Bund. Seit 2024 gibt es einen achtköpfigen Aufsichtsrat statt eines Präsidiums.